新津余波酒前传

余波酒荣誉的省级部级各种奖状、奖杯

1986年,中国轻工业部在北京召开食品博览会,副部长康仲文亲自为新津余波酒厂开记者招待会时说:“余波酒质量过硬,可以跟名酒并驾齐驱。”在食博会会场布展时,余波酒厂的一名员工不慎将一瓶酒摔碎在地上,弄得满屋酒香弥漫,令人称奇,之后购酒者十分踊跃。曾任党中央副主席的政界名人李德生,亲自到余波酒厂展台前,买了一箱20瓶酒。可惜当时没有相机留下这一历史性的记录。鉴于北京人抢购余波酒,为了不至于脱销,酒厂布展方只好规定一天只能卖五箱酒。

余波酒的优秀品质是怎么炼成的呢?

新津县城墙的西门城楼名叫太平门,太平门下有一条滚滚南流汇入南河的大沟,人称壕沟。壕沟入河口西侧约一百米处(今帝景湾背后),是西门渡口。道光版《新津县志》所载“新津十二景”之一的“西溪晓渡”,“西溪”指的就是这条壕沟。50年代后期以后,就在西门城墙根的这条壕沟的两岸,建成了新津酒厂。

新津酒厂最初就在西门老城墙下

民国时期,新津县西门一带有三家烤酒烧坊,老板的名字分别叫曾元兴、苏玉林、陈汉阳,其中,规模最大的曾元兴烧坊,就在西城小学(五津二小)的东围墙外面。

1956年,加速手工业社会主义改造的运动进行得轰轰烈烈。新津县派县专卖局干部陈斌如作为公方代表,与曾、苏、陈三家一起,成立了公私合营新津酒厂。

1957年,新津县决心扩大酒厂的规模,就在西门城门洞南侧拆了一段城墙,拆出了一两亩大的地方。酒厂大门坐南朝北,里面有一个坝子,栽了几棵桉树;北侧有作为厂办公室、财务室的两间房子,大门左边修了一排房子,依次是厨房、食堂、水泵房,大门右边的房子是曲房。

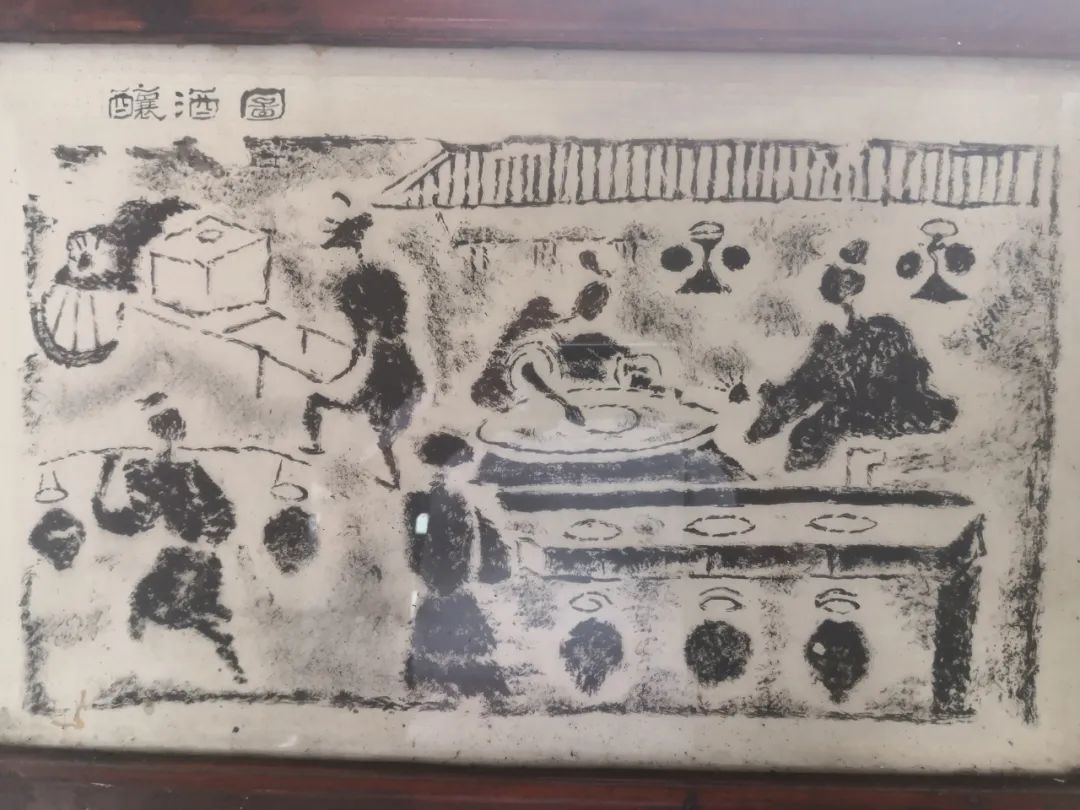

新津出土的东汉酿酒画像石

1959年,公私合营被改为国营,更名为地方国营四川省新津酒厂,由四川省专卖局直管,管了有两三年时间。那时候是计划经济,专卖局的权力很大,烤酒的人和饮酒的人数,逢年过节供应的酒,都需要专卖局审批。所谓专卖就是国家垄断,酒和烟,都是国家财政收入的大头。就像新津这种小酒厂,如果某个月生产上出了点问题,产量下降,就连温江专区都要惊动,会派检查组下来调查,因为这直接影响到税收。当时征收的酒税要占财政总收入的60%,酒厂这种只有34名职工的小厂,一年就要交税三四十万。当时一个职工的工资也就是二三十块钱。酒厂一年交的税金,可以解决月薪50元的职工六千多人,由此可见酒厂之重要、专卖之重要。酒厂烤酒所需用的全部玉米、高粱由计划供应。

烤酒的粮食于头天下午用水泡上,第二天早晨上甄蒸两个小时,之后进行摊晾,再和(huó)曲子和配糟。必须将温度降到20度左右。当年没有电风扇,夏天降温,就在车间的横梁上吊篾编的笆子,用人力进行左右拉动,类似于电影里给皇上扇风扇。

新津酒厂生产场景

工人还在下边将摊晾的粮食不断翻动。1980年以前,酒厂每年的产量约有300—400吨,并且只生产白酒,生产出来的酒必须拉到专卖局去入库。原东门城隍庙前面有一栋糖业烟酒公司的宿舍,那里原来就是专卖局。酒厂只有生产的权利,分配权在专卖局,哪怕是一两酒,酒厂也无权处置。酒一交上去,立刻将税金扣除。

酒厂每天每根烟囱需要原料1000斤粮食烤酒,对粮食的消耗很是惊人。从1960年到1966年,全国的粮食供应紧张,就不再供应粮食让酒厂烤酒。酒厂无计可施,职工的生计发生困难。酒厂的上级单位副食品经理部的职责之一,是收购鸡鹅鸭并加工成品,于是就叫酒厂派工人过去帮助收购宰杀,挣点加工费度日。

到了1975年,赖世明任余波酒长书记兼厂长。以后,在葛碾西侧的壕沟边,酒厂建成5根烟囱35个窖的规模,车间连成一片。当时其他地区好些酒厂的厂房都建得东一块西一块的,没法和新津余波酒厂相提并论。余波酒厂除春节假期十来天不生产酒之外,每天投入粮食5000斤,出产2500斤酒。

余波酒厂运酒糟的斗车

1980年,是余波酒厂的转折之年。这一年发生了两件大事:一是49岁的新厂长许伯勋走马上任,赖世明由书记兼厂长改任专职书记;二是酒厂迁了一个新厂址。

新厂长许伯勋,1931年8月出生,新津兴义人。1951年参军,1956年复员。1957年新津县成立服务局,他曾任副食品经理部负责人,专管猪禽蛋、烟酒茶、副食品调料,对所有吃的东西进行计划分配。

70年代,新津县甘蔗种植遍地开花,带来制糖业的繁荣。邓公场原来有个糖厂,使用机器榨糖,每天要用3万多斤甘蔗生产3000多斤红糖。当时,在糖业烟酒公司负责业务的许伯勋,已经带领手下在此榨了六七年的糖。1980年,温江地区批准新津县建立一个生料大曲厂。但是老厂的地盘太小,国家同意建厂,但不允许征地,新津县就叫他们去邓公场跟糖厂共用地盘。此时,新津县给了余波酒厂1.5万元的开办费,要改造房子、挖窖,钱根本不够用。温江地区又给余波酒厂批了30万元的贷款。

邓公场的余波酒厂

对于酒厂来说,水源水质至关重要。打水井的时候厂长许伯勋是盲目的,选点在余波桥的桥边,只花了30块钱的打井费,打了16米深。天佑余波,水井打出的水经化验,各项指标全部达标!

生产生料大曲跟制造白酒完全不同,许伯勋一开始并不懂。他下窖,跟书记、几个工人一起苦干。要想出好酒,除了精心培育酒窖和窖泥之外,发酵的高粱必须要配酒糟。新酒厂建了9个窖池,一个窖池需要10余万斤配糟,许伯勋通过熟人的关系,天天派汽车到邛崃文君酒厂去拉酒糟。首战告捷,第一批烤酒成功了,产品拿到温江专区去,专区领导评定是好酒。

许伯勋由外行到内行,后来蜕变为勾兑酒的专家,把余波酒厂带领到辉煌的顶峰,直至每年产700-800吨优质酒。全凭他的忘我实干、刻苦钻研。还有他的搭档、专职书记赖世明,两人的心拧成了一股绳,在处理厂里矛盾时,二人的意见常常惊人地一致。新厂的职工只有二三十人,但因为人心齐,酒厂发展很快。到后来,余波酒供不应求。就搬迁了十几家人,征了点地,建了几百口窖池。

余波酒厂的酒窖

在西门上烤酒的时候,没有品牌,就叫国营新津县酒厂,生产的是散装白酒。1981年,新津县领导程天凯说:工厂在余波桥附近,酒名干脆就叫余波桥。在注册时,工商局嫌名称长了,就把桥字去掉。随后,工厂改名余波酒厂。酒厂有了品牌名称是好事,但是“余波”二字缺乏文化内涵,这对做酒广告、进行文化阐释诸多不便。

余波曲酒瓶身上的“余波桥”商标

1982年,温江专区召开评酒大会,认为余波酒比文君酒还好。大名鼎鼎的邛崃文君酒厂挨了骂,不相信新津县能出好酒,派专人到新津余波酒厂的库房里进行抽查。当时库房里存了100多件酒,来人随机抓了几瓶品尝后,服气了。

1982年,温江地区评新津余波酒厂为优质酒厂,授予一个瓷罐做的奖杯。整个酒厂群情振奋,下决心一定要烤出更好的酒。好酒除了烤的基础酒要好之外,全凭勾兑。但那时余波酒厂的领导和工人对此是两眼一抹黑。许伯勋去邛崃文君酒厂访问,请教什么叫“勾兑”。对方闪烁其词:这样酒舀点,那样酒舀点,就叫勾兑。

余波酒的勾兑技术,是蒲江县一个名叫王兴正的人过来传授的。王兴正虽然不是酒厂的,但他懂得勾兑。得到点拨的许伯勋,勤奋自学,看书加上揣摩,不断试验,终成大器。后来,他又把勾兑技术传授给了曾元兴的后人、本厂职工曾淑云。曾淑云原来在城关镇的机械厂当工人,许伯勋之所以同意她母亲的要求让她进酒厂,是看在其父曾元兴烧坊奠定了酒厂的基础上。后来,曾淑云不负众望,操练成了仅次于许伯勋的勾兑师。

余波酒厂勾兑师曾淑荣正在工作

原来,刚烤出来的曲酒,口感并不怎么样,不管你是何方名酒,莫不如此。其原因是,其中己酸乙酯的含量可能是失调的,可能高也可能低。必须要通过勾兑来调整比例关系。

要勾兑出好酒,各种风味的酒都要储存。余波酒厂专门搞了一个几百平方的地下储存室,存放了大大小小的几十坛各个批次的酒。

余波酒地下储存室

这些酒不许动,哪怕再好喝的酒也只能用于勾兑。最初,听到五粮液酒厂的勾兑师介绍说只需七万分之一滴就足以改变酒的风味,许伯勋还感到难以置信,后来经过反复试验,余波酒居然也达到了万分之一滴,甚至五万分之一滴。

一杯酒,清花亮色,却含有几百种元素。最初凭口感,后来是通过色谱仪来进行自动化的含量分析,通过机器一打,酒里各种微量元素的含量一目了然。最先进的色谱仪是日本产的,价值几十万元一台,可以分析出一百多种元素。余波酒厂是小厂,没有能力购买日本的,就使用廉价的国产品牌。国产色谱仪也可以分析出20多种元素,就这样也让许伯勋如虎添翼。

俗话说:笨鸟先飞。对余波酒的热爱、对勾兑的痴迷,决定了许伯勋这个厂长不像厂长,他竟然对所有出厂的酒都要把关试喝,必须有他签字才能放行。不怎么喝酒的他,每天要品尝20杯酒,其实每一杯酒只在嘴里抿一抿,但即便这样,也要被弄醉。在许伯勋当厂长期间,每一天他都是醉醺醺地回家的。当时厂里有个严格规定:凡是出厂的酒必须见产品合格证,凡是调整好的酒,必须送厂长或书记鉴定签字。这就保证了所有出厂的酒都是同样的品质。如果发现质量不行,就必须重新勾兑。

出厂的酒必须贴上合格证

同一个窖发酵的高粱,会烤出三种品质的酒,尤其是靠近窖底的,烤出的酒更是精华,含己酸乙脂的比例更大些,香味更好些,一般仅二三十斤。这三种酒需要单独分装贮存。

勾兑的时候,每坛酒逐一品尝,根据口感好坏作出记号;然后化验室取样,进行卫生指标的检验;再用色谱仪进行各种含量的检验。大批量时,用不锈钢罐先把10吨、20吨各种酒混和在一起,再由化验室进行总的取样。

1984年,国家轻工业部、四川省要评酒,余波酒厂犹豫再三:四川名酒林立,五大名酒都在四川,想分一杯羹,谈何容易?最后还是下定决心放手一搏,安排送审。

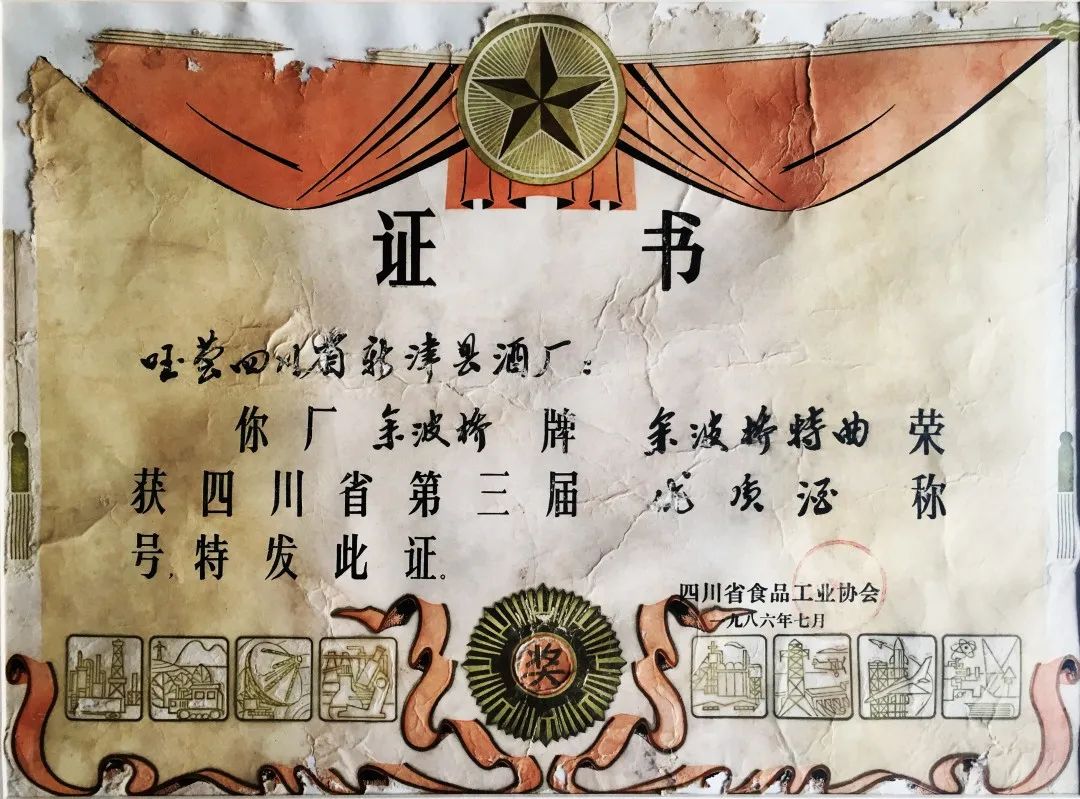

1986年余波桥特曲被评为四川省优质酒

参加评酒的头天晚上,余波酒厂十多名骨干围在一起反复推敲讨论,就为了究竟加不加一滴水花了一个多小时。这滴水就是普通的未曾污染的井水。在100毫升的酒液中,这一滴水加进去后,酒的品质究竟会发生什么变化?是成功还是失败?最后大家决定,将这一滴水滴下去,结果参加四川省评酒,拿了第八名。

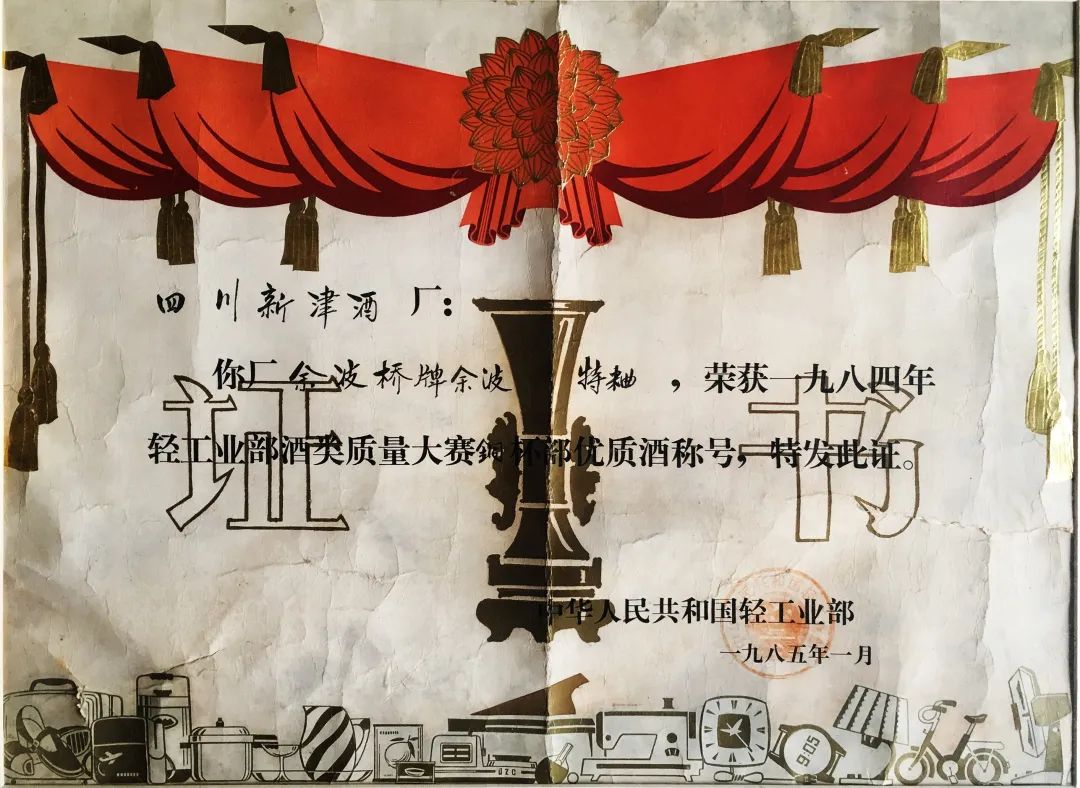

整个四川省几百家酒厂参赛,1984年余波酒荣获四川省优质酒,拿到了金质奖章。第二年送评很受群众欢迎的38度的低度大曲,又拿到了金奖。四川省轻工业厅要余波酒厂直接送到国家轻工业部评奖。厂里按要求送了100箱几千瓶酒,由轻工业部抽查两瓶,虽然各地大牌名酒比比皆是,但最后余波酒仍被评为优质酒,获得了金质奖章。余下的酒就在北京卖,不但很好卖,而且卖出了名。

1984年余波酒被国家轻工业部评为“部优质酒”

1985年,国家轻工部专门给新津县下发了文件,余波酒成了向全国推荐的A级产品。中国白酒协会会员单位只有100多家,而这个远离首都的小小的余波酒厂居然是理事单位。

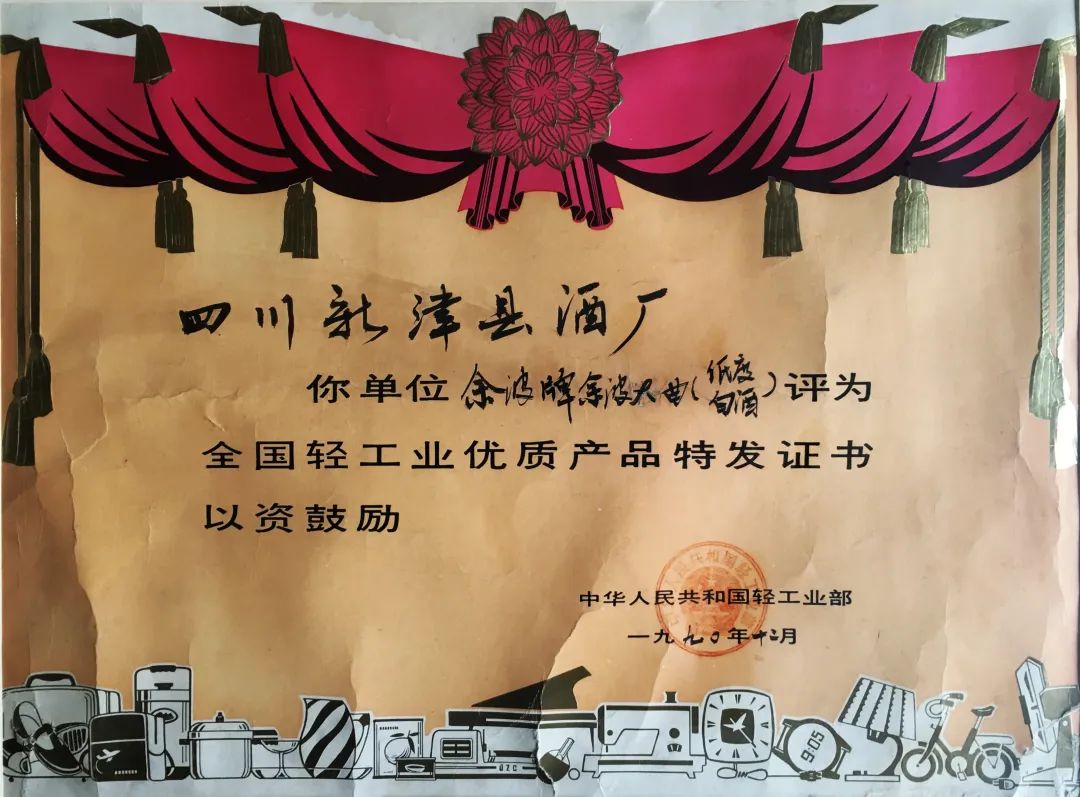

1990年,余波酒被国家轻工业部评为全国轻工业优质产品

撰文:周明生

编缉:肖燕

配图:周明生、周国雄、王立志

声明:本文版权归新津县志办所有,转载、引用请注明来源“方志新津”