清代新津知县的贤政

公元1644年,清军入关,在北京建立了清朝政权。同年,张献忠于四川成都称帝,国号“大西”,并改元“大顺”,其时张献忠基本控制了四川大部分州县。公元1646年,张献忠率大西军主力在西充凤凰山与清军作战中阵亡,大西政权失败。清军进驻保宁(今四川阆中市),并以之为据点,逐步向四川各地扩展,直至清康熙初年,清朝四川地方政权才逐步稳定下来。

康熙元年(1662年),清廷派往新津的第一位知县田惟公(山东禹城人)到任,标志着新津被正式纳入清朝的统治范围,开始对新津进行实际的管理。

有清一代,实行省、府、州县三级政府的地方行政治理模式,州县虽属于最基层的政权单位,但在清朝整个行政体系中却起着重要的作用,故有“天下事莫不起于州县,州县理,则天下无不理”(见清徐栋《牧令书·自序》)的说法。

既然天下之治始于州县,那么作为一县最高行政长官——知县的选拔和任用就至为关键,故为清代最高统治者所重视。清政府在知县的选拔与任用上,既继承了前代选拔制度的优点,又有所创新,形成了自己的特色。一是清代知县多为正途出身,重视儒家伦理道德修养;二是在任用上实行严格的回避制度与异地为官制度,以防贪污营私;三是实行官缺制度,因缺授官,以控冗员冗吏;四是职前考核,掣签分配,异途试授,以求任官得人。

根据道光版《新津县志》记载,从康熙元年(1661年)至道光十九年(1839年),包括正式任命和短期代理,先后到新津担任知县者达86人次。

现在我们就谈谈清代新津的这些知县,选其有代表性者,了解一下这些治事之官的历史遗迹吧!

康熙三年(1664年),清代新津的第二任知县常九经到任。常九经,号梅溪,陕西洋县人。初到新津的这位常知县,将面临重重困难。

当时的新津,在饱受长期战乱、灾害、瘟疫的摧残之后,满目疮痍,民生凋敝。由于人烟稀少,土地荒芜,如何解决老百姓的吃饭问题,成了常九经为政的第一要务。他知道要解决这个问题,必须先要鼓励老百姓积极开垦土地,搞好农业生产。于是这个进士出身的县太爷,放下了自己的官架子,主动为百姓创造条件。旧志记载:“男妇出耕,送幼孩于署,官为视养之,至夜引回。”这就是说,为了让百姓安心生产,他把县衙门变成了现代的幼儿园和托儿所。

百姓对这位知县很感激,秋收后恭敬地捧着柴火和新米与他共同进餐,认为他是老百姓的“父母官”。

当时的新津,除了本地土著之外,已有不少湖广移民到此拓荒插业。在常九经鼓励农耕的为政举措之下,老百姓的积极性很高。到了康熙六年清丈土地,全县已开垦可耕面积水田3250余亩、旱地2790余亩,这个数字今天看来微不足道,但在当时的条件下,已经很不容易了。

除了这些,常九经还做了两件值得提起的事。

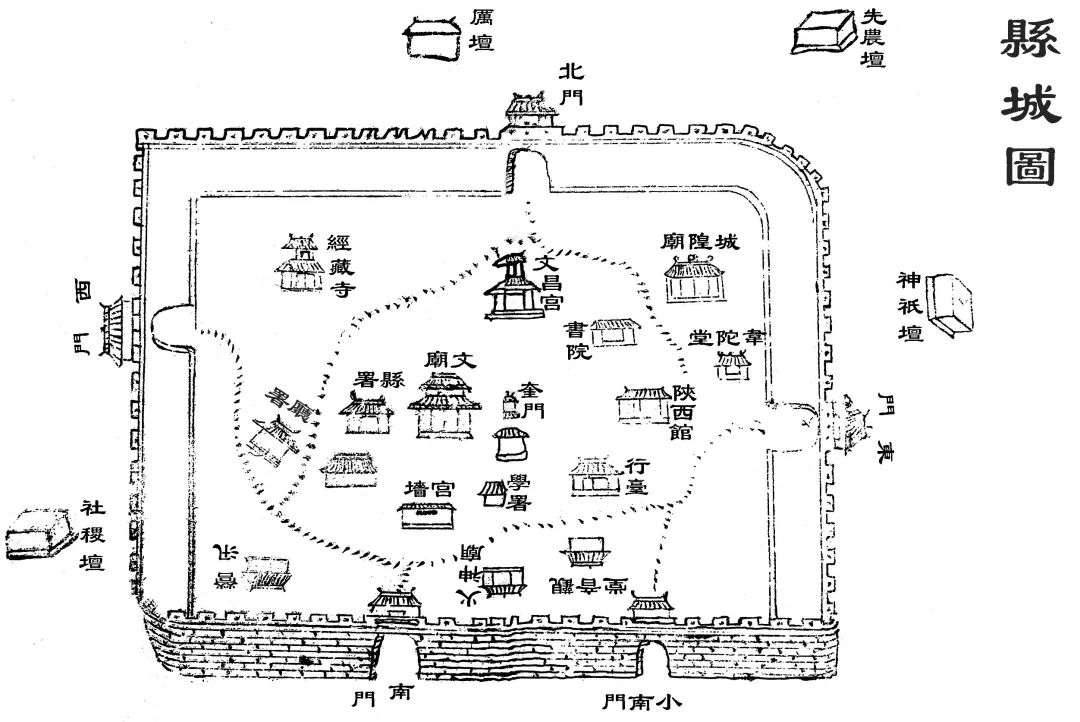

当常九经初到新津时,首先映入他眼帘的便是新津县城残破的城墙。新津当时的城墙,是前明成化年间(1465年—1487年)由知县唐昭主持修筑的,墙体由粘土夯成,开东、西、南渡口三门。后于正德年间(1506年—1521年),又由知县田谷主持垒以条石。县城“周二里七分,计有四百八十六丈,高一丈余,池深一丈三尺,宽一丈五尺,城上有楼。”但在明末清初的战乱中,城墙、城楼已经完全塌坏。城墙对于当时的新津人而言,不仅有城防安全的作用,而且还有防止南河涨水淹城的作用。常九经在到任的次年,也就是康熙四年(1665年),在财政十分困难的条件下,组织人力物力,在城墙旧址的基础上及时进行了维修。

清代新津县城

康熙五年(1666年),新津名胜观音寺因战乱等原因年久失修,常九经也想尽千方百计,率众重修,使这座古刹,逐渐恢复了宋、明以来的兴旺。

常九经在新津的任职较长,旧志记载他在康熙十二年(1673)尚热情接待过驻锡正觉寺的镇如和尚。直至康熙十八年(1679年)才任满离开新津。

从康熙四十五年(1706年)至康熙五十年(1711年),江苏金坛人王汝骧在新津担任了六年知县。这时的新津,比前述常九经任知县时的条件有了很大的好转,社会生活秩序逐渐安定,社会经济有了一定的发展。

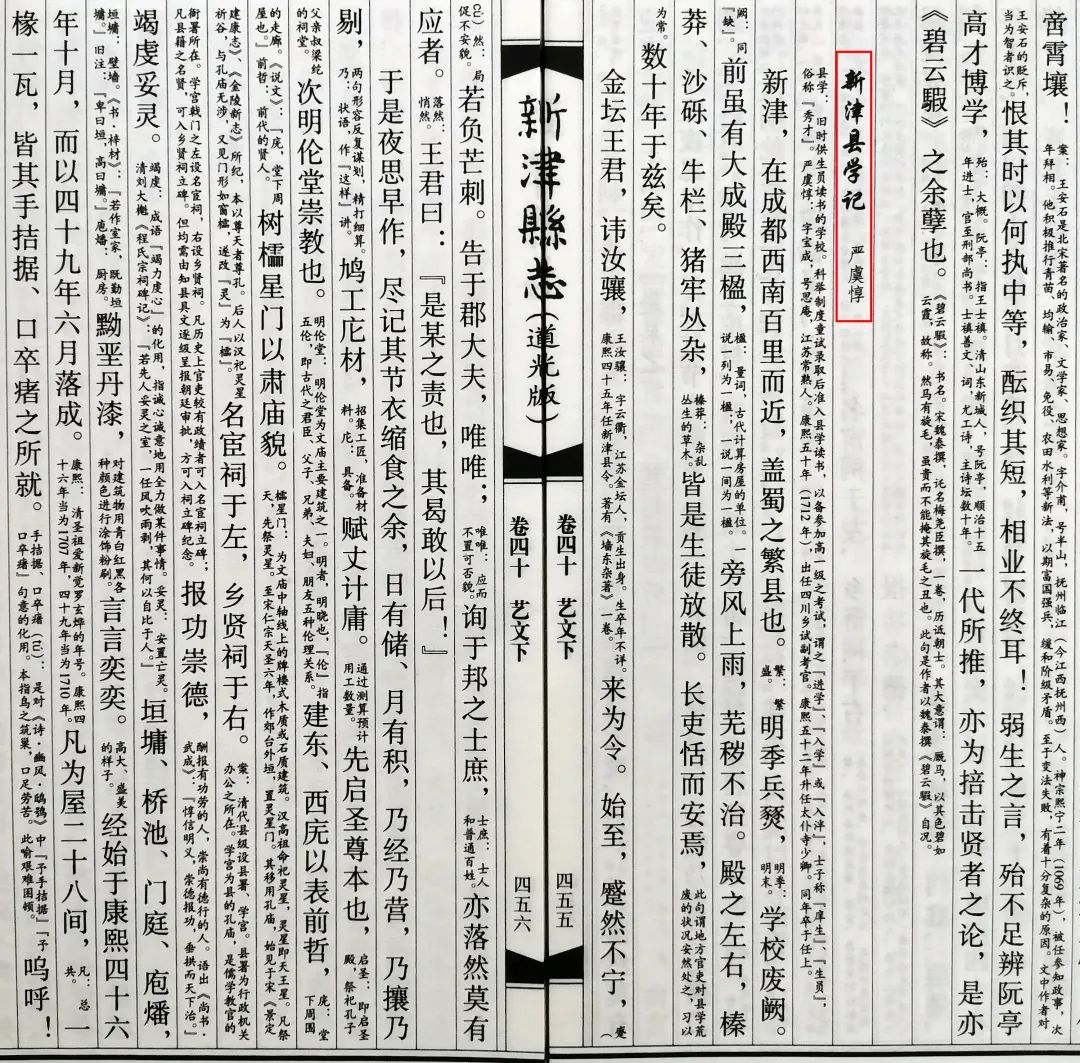

王汝骧,字云衢,号墙东,拔贡出身。他不仅博学多闻,还是一个写八股文的高手,平素很注意以儒家文化改变民俗民风。王汝骧在新津为政六年,颇有治绩。当时在四川出任乡试副考官的江苏常熟人严虞惇评价他“君治新津六载,均徭役,清田亩,减火耗,恤场市”,这是对王汝骧在治理民生方面成就的高度概括。而王汝骧最大的政绩,则在于他恢复了新津的县学。

县学,是新津当时供生员读书的官办学校。新津的县学,具有悠久的历史,早在宋、明两代,就几经修建。但在明末清初的战乱中已化为灰烬。康熙二十五年(1686年)虽经知县伦可大重建,由于当时财力有限,亦仅草草而已。到了王汝骧到任时,县学的情况是“前虽有大成殿三楹,旁风上雨,芜秽不治。殿之左右,榛莽、沙砾、牛栏、猪牢丛杂,皆是生徒放散。”这哪里是学校的样子呢?王汝骧顿时感到局促不安。

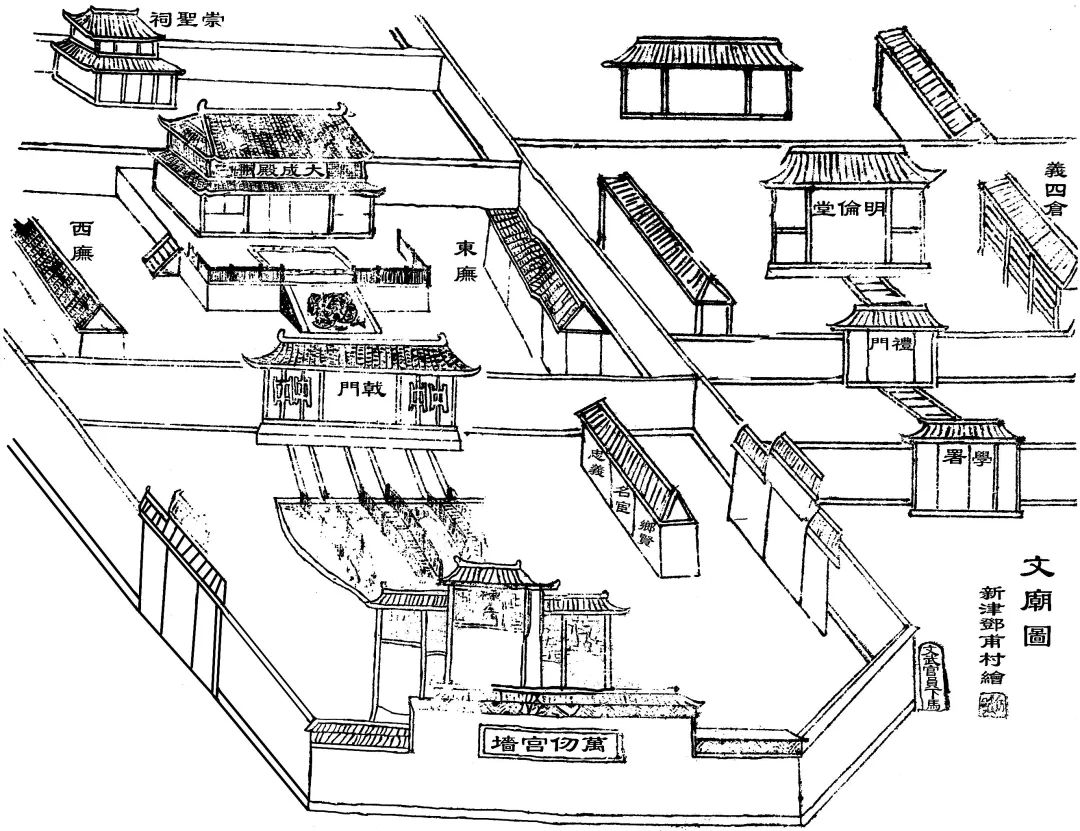

清代新津文庙

王汝骧及时把这种情况禀报上司,上司应而不置与否。向县里的士人们征询意见,大家也拿不出什么主意。王汝骧奋然说:“作为知县,修复县学是我义不容辞的责任!”

于是他筹集资金,精心测算,招集工匠、准备材料。工程于康熙四十六年(1707年)十月动工,到康熙四十九年(1710年)六月完工。新修房屋总共28间。重修后的县学,焕然一新。

严虞惇在《新津县学记》中赞叹王汝骧说:“盖古之循吏,必先明于治之本末,权其缓急,使民乐趋而不厌。君之建学,实行古教化,可谓知所先后矣,称之曰‘循吏’不虚也!”

新津县学记

通济堰是岷江中游古代水利工程之一,渠首位于新津县城东南南河、西河与岷江的汇合处。明末清初的新津,人口锐减,民生凋敝,诸多因素导致通济堰废弃。

新津至乾隆初年,经过六七十年的休养生息,人口逐渐增加,已由康熙时的三个行政村改为长乐、太平、兴义三乡,乡下设支,支下设保,保下设甲、牌。随着社会的安定,兴修水利、发展生产被提到了当局者的议事日程。

正是在这种历史背境下,浙江金华人徐荛于乾隆十八年(1753年)秋来到新津担任知县。早在雍正十一年(1733年),四川总督黄廷桂就主持了入清以来通济堰的首次复修,恢复了新津到彭山一段渠道,仅复古制十分之一。乾隆十八年(1753年),黄廷桂再次出任四川总督,整修通济堰是他心中一件大事,这次整修的具体实施任务,落到了徐荛和彭山县令张凤翥的肩上。

乾隆十九年(1754年)秋后,新津知县徐荛和彭山知县张凤翥亲自组织了查勘,并及时向建昌道道台张均汇报。乾隆十九年十月,在修复工程开工之前,受四川总督黄廷桂的委托,四川松茂道道台张之浚来到新津,邀集建昌道道台张均、眉山知州张兑再次实地查勘。徐荛与张凤翥两位知县邀约三位上司坐船查勘,并向他们介绍情况和准备修复的方案等,在上下统一认识后,工程于当年冬季开工,次年春季完成。通济堰这次扩水(引西河水入渠)修复工程给新津、彭山、眉山三县人民带来了很大的利益。

通济堰

另外,徐荛在解决通济堰上下游水事纠纷问题上,也处理得很妥帖。当时余波桥至虞石桥上下18里范围内,因田高渠低多用筒车提水,从而增加了上下游的用水矛盾。乾隆二十一年(1756年),农忙期间,徐荛和张凤翥两位知县事前进行了充分的沟通与协调。徐荛约张亲自乘筏沿通济堰干渠巡行,以十天为期,不准沿途堵水架设筒车提水,以确保彭山、眉山两县的最下游地区也能用水,所以彭、眉两县的栽插非常顺利。徐荛做事很认真,每次巡行都直到深夜才返回县衙。

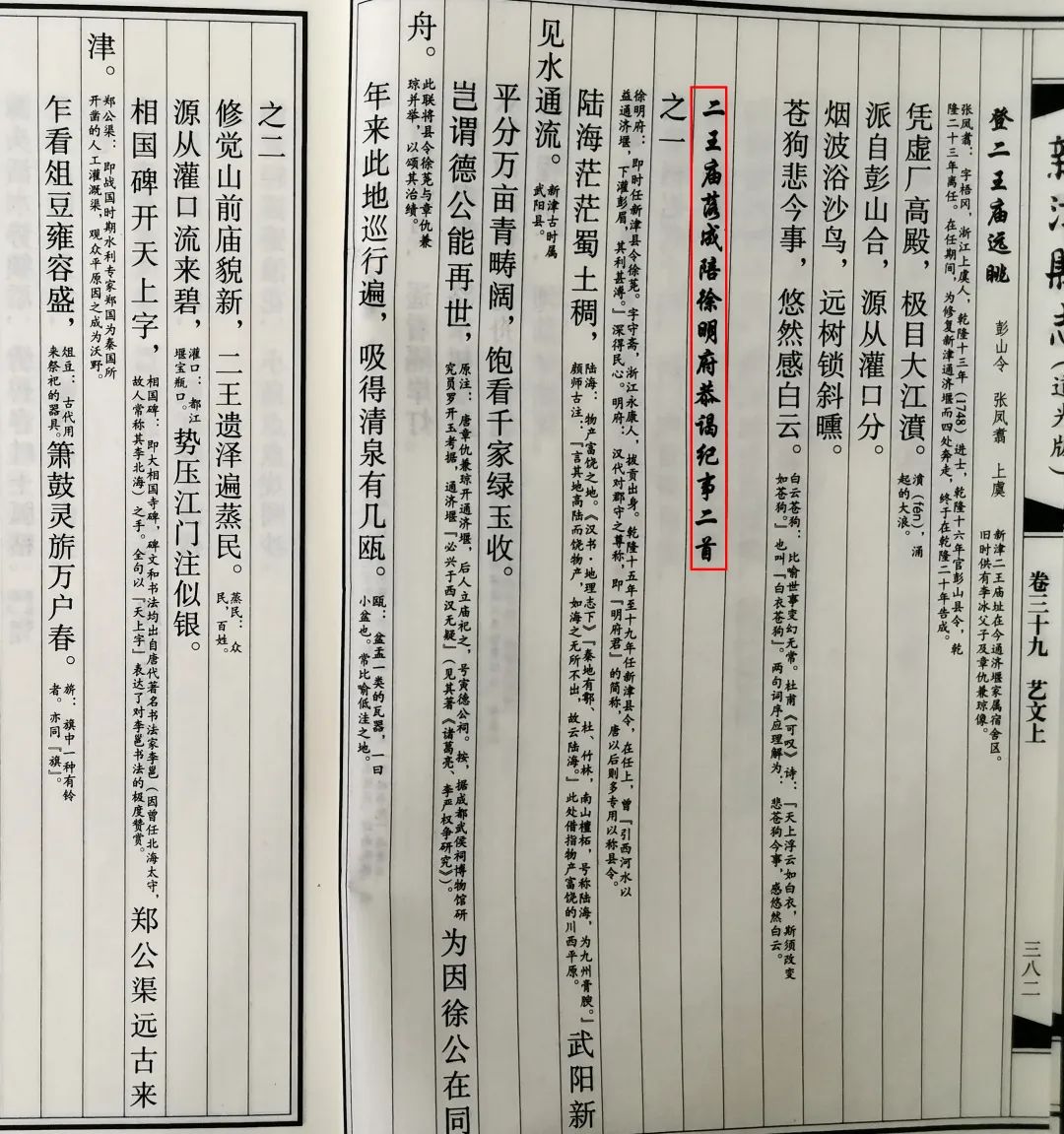

《二王庙落成陪徐明府恭谒纪事》

张凤翥在《二王庙落成陪徐明府恭谒纪事》中这样写道:“陆海茫茫蜀土稠,武阳新见水通流。平分万亩青畴阔,饱看千家绿玉收。岂谓德公能再世,为因徐公在同舟。年来此地巡行遍,吸得清泉有几瓯。”诗中张凤翥把徐荛比成章仇兼琼再世,崇敬感激之情溢于言表。

徐荛在任期内廉明仁爱,以德化民,除兴修水利之外,还做了很多事,如重修迎先桥,修复纪胜亭等,于此不再赘述了。

撰文:李长清

声明:本文版权归新津县志办所有,转载、引用请注明来源“方志新津”

新津县地志办面向全县征集家谱、族谱,讲述新津土著及移民家族历史,传承艰苦创业精神。诚邀读者提供宝贵资料与线索。联系电话:69700625,电子邮箱:1400713409@qq.con