老君山的道缘(上)

老君山,

位于新津县城南2.5公里处,

海拔高度617米,孤峰高耸、群峰拱卫,

晴天云雾泛涌,雨天黛色空滢,宛如人间仙境。

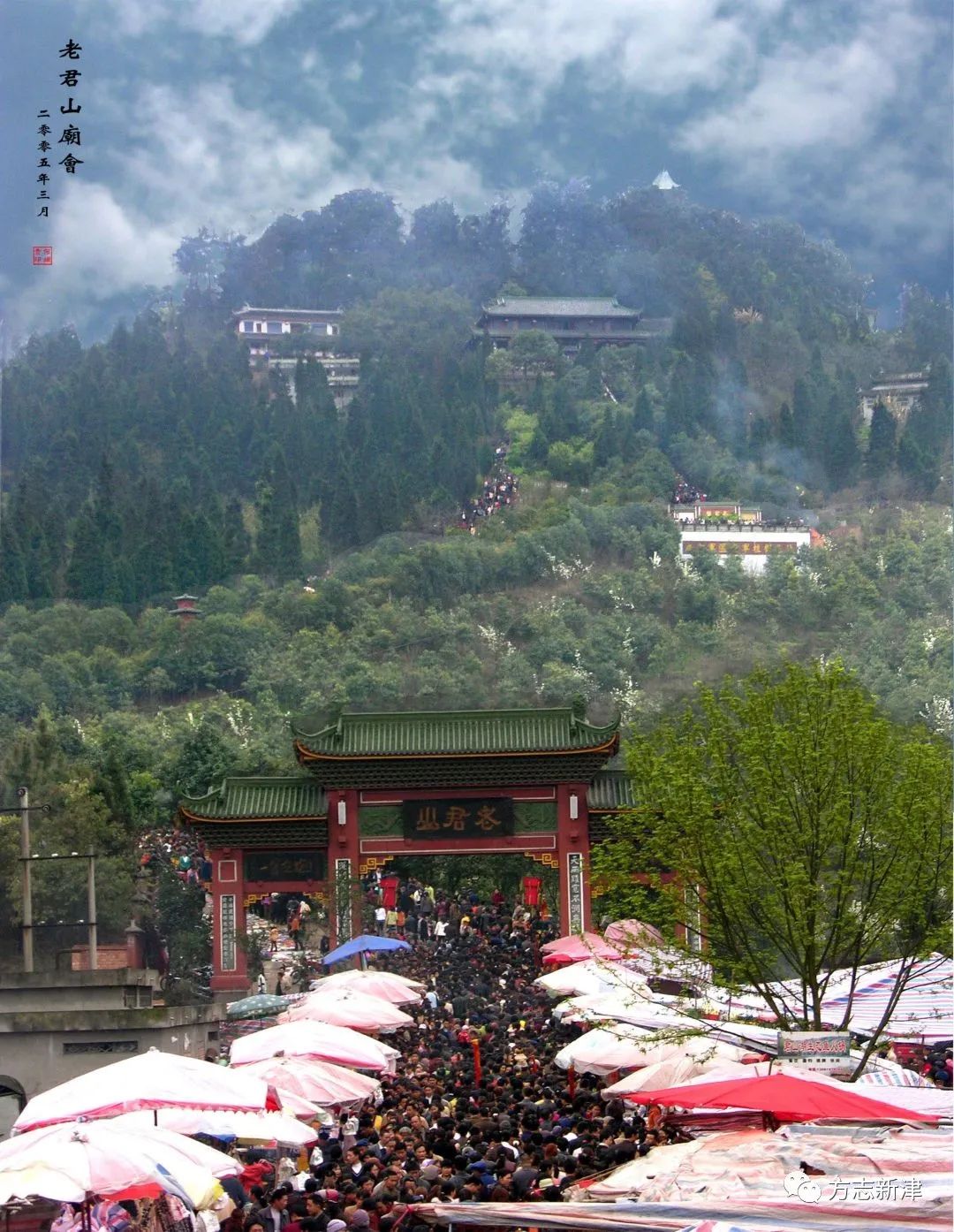

云遮雾绕的老君山

山上的老子庙内及其周围有明清古柏近三百株,郁郁葱葱,四季常青,伫立眺望,蔚为壮观。到老君山晨练、游玩、参观、朝拜的人很多,但极少有人能把它的历史渊源说得清。

老君山庙会

老君山在历史上有多个名字。最早叫稠稉山,因传说山上生长一种叫“稠稉”的仙草而得名。这个名称沿用了很久,直至明代朝廷修《大明一统志》时依然用“稠稉山”之名。

后来又有了新名“天社山”。

天社山本是一个山系,包含稠稉山、修觉山、宝资山、纪胜山、雪峰山、挂榜山在内。晋朝常璩《华阳国志》所记载的“建安二十一年,太守南阳李严乃凿天社山,循江通车道。”指的就是修觉山临江处。宋代祝穆《方舆胜览》记载:“天社山一名稠稉山,为老子隐居之所。山有仙草,名稠稉,服之可长生。”而铸于清嘉庆元年的老子庙大铁钟铭文:“天社山自汉唐修建,庙宇巍峨。”可见,“天社山”不知何时起已成了稠稉山、甚至是老子庙的代称了。正如《蜀水经注》所说:“天社山、修觉山、宝资山,山名不一,其实一山也。”

老子道祖

民国时期,槐轩学派刘咸焌给老子庙题写过一幅对联:“北枕大江南接连岭,东瞻羊肆西望鹄山”。上联概括了老君山的地理特征,下联则说了老君山的宗教地缘。历代修道者多选择名山,一是远离尘嚣、脱离俗务,可感悟天地灵气;二是名山多有珍稀植物和矿物等自然资源,可供炼化外丹、养生摄命。所以很多修道有成者,同时也擅长医药,其中最著名者如东晋的葛洪、南朝的陶弘景、唐代的孙思邈、明代的冷谦。老君山是传说中轩辕黄帝学道之地、且有稠稉仙草,所以自古就很有道缘,老君山所吸引来的第一位贵人就是“正一祖师”张陵。

老君山远景

张陵(公元34年—156年),

即张道陵,或称张天师,

沛郡丰邑(今江苏丰县)人。

张道陵教祖

张陵年轻时,在全国各地名山大川修行、参访。做了多番比较,听说“蜀人多淳厚,易可教化,且多名山”(适合修道和传道),便在东汉顺帝时,以近百岁高龄带领弟子从江西云锦山(龙虎山)辗转来到蜀中鹤鸣山修道,并编写《灵宝经》等道书二十四篇,奉老子为太上老君,创立“正一盟威之道”(简称“正一道”)。张陵善于画符驱邪,又会治病,不久就拥有了一批骨干弟子。

当时,巴蜀之地巫风很盛,土著民众多祀恶鬼邪神,祀奉鬼妖的巫师利用血祭淫祀,敛财害民,无恶不作。张陵携弟子们在青城山与土著妖巫斗法、毁弃淫祠。巴蜀一带流传的张天师以太上老君所传剑印符箓大破鬼兵的故事就是以此为原型的。

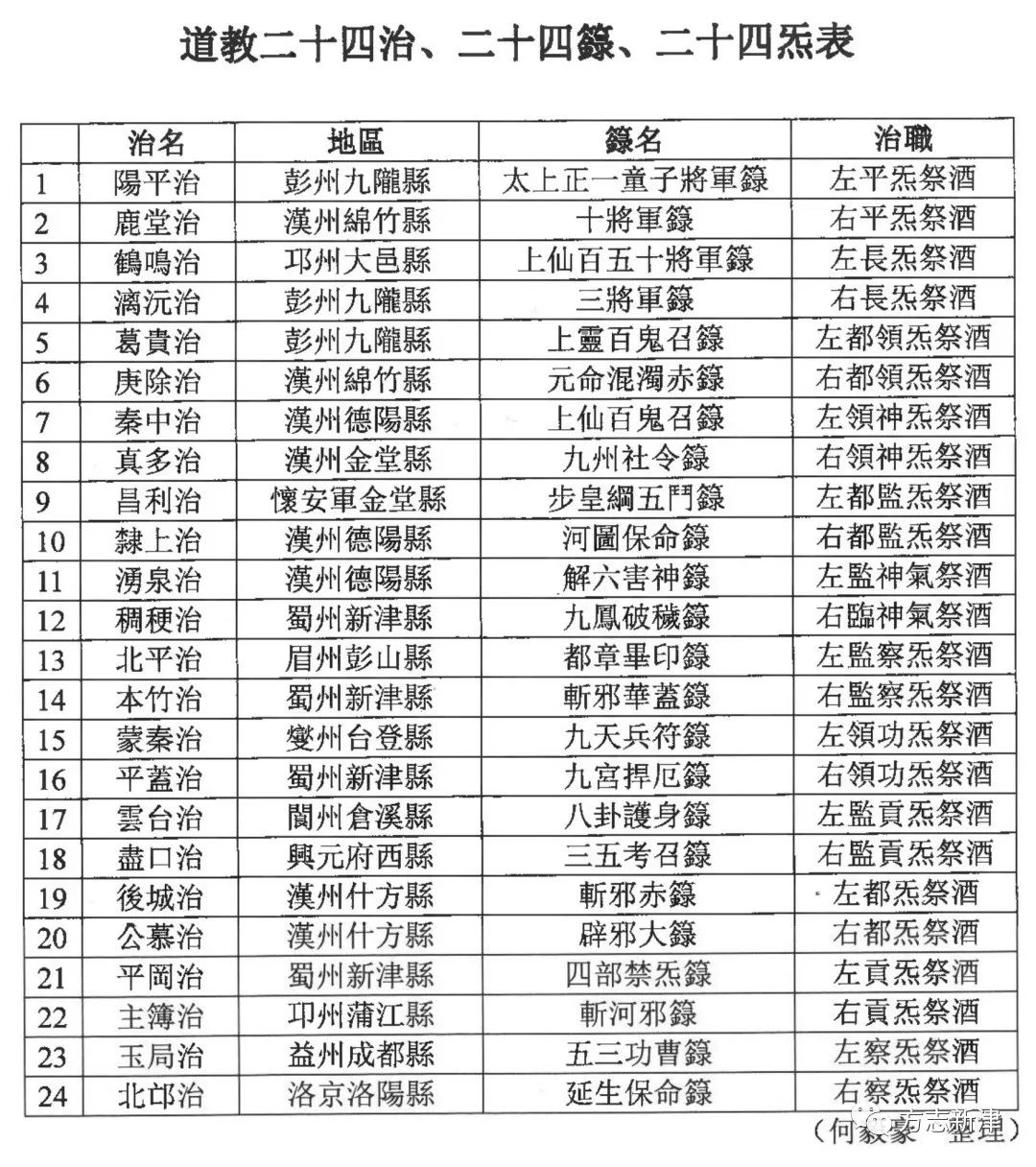

汉安二年(143年),张陵设“二十四治”(也就是二十四个传教点),分派核心弟子到各治担任祭酒与男官、妇官,以助传道。其中新津境内就有四个治,稠稉治、平冈治、平盖治、本竹治,最有名的就是位于稠稉山的稠稉治。

道教二十四治、二十四籙、二十四炁表

二十四治的祭酒,都必须由天师授予正一法箓(简称授箓),各种箓都有对应的神灵,得授法箓之后,才能名登天曹、拥有法位神职,就可以召请箓中天兵天将,以治邪鬼、救济困厄。稠稉治的祭酒叫“右临神炁祭酒”,被张陵授予“九凤破秽箓”,借助该法箓,可为人祛污秽、诛邪神、治疾病、祈平安。

当时的新津之地,跟巴蜀其他地区一样,土地兼并严重,土豪盘剥农民,妖巫惑民害人。下层人民生活悲惨,吃不饱饭、看不起病,可谓“乱世人不如太平犬”。

稠稉治刚设立之时,治所十分简陋,仅筑一个简易的土坛,在其上盖建草屋,仅供太上老君像。祭酒和男官、妇官一起传播道义,并为下层人民治病、驱邪,在农民受到土豪欺压之时,祭酒出面调解甚至挺身对抗。凡是入道之民,都可得到组织的照顾和保护。

老君山

上下滑动查看更多内容

早年以镇压“太平道”黄巾军起家的刘备,认为“太平道”的思想与“五斗米道”类似,没有质的区别;再加上蜀汉上层集团以儒家思想为正统,容不下五斗米道的教义和笼络民众的行为;而张鲁又拒绝刘备拉拢、投降了曹操,于是,蜀汉政权对巴蜀的五斗米道势力进行了严厉限制和打压。稠稉山上旺盛了八十多年的香火,至此衰弱。

张鲁去世后,其子张盛(第四代天师)迁往江西龙虎山,代代相传至今,形成了与山东孔家并称的世家,被称为“南张北孔”。当然,这已是后话,稠稉治也已成为正一道的历史遗产。

成汉时,僚人入蜀,南河南岸包括稠稉山在内尽为僚人占据。稠稉治香火断绝。北周新津建县之后,虽然道教再度在稠稉山兴盛,但其所尊的已是道家其他派别的思想。这是老君山道缘的一道分界线,最明显的区别是:张陵所创的正一道,以太上老君为尊,掌管人间祸福的只有天官、地官、水官,追求的是助国救民致太平;之后,稠稉山上道观供的神越来越多,道士们追求的是修身养性、不死成仙。

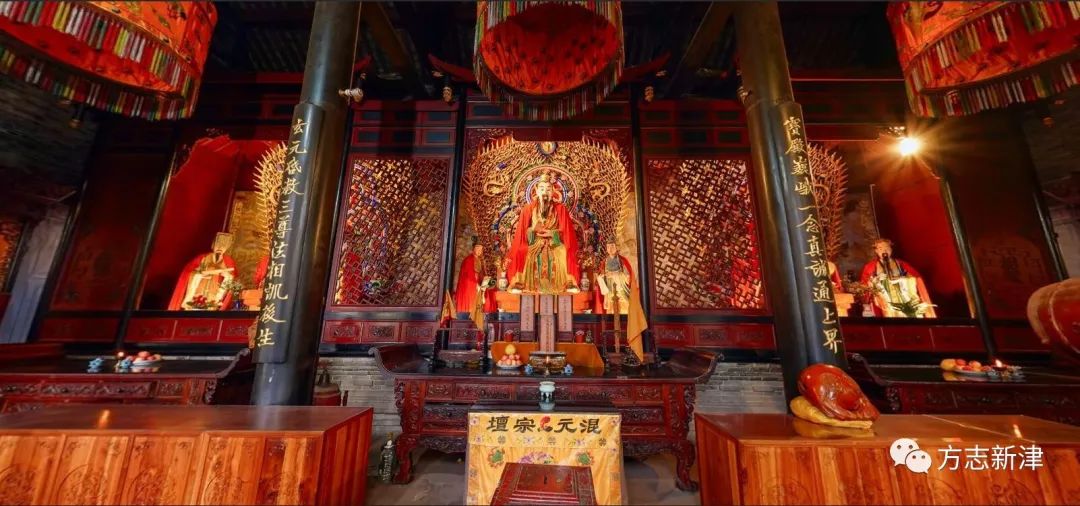

老子庙灵祖殿

隋唐时期,隋文帝尊崇道教。唐朝皇帝更是遥追老子李耳为其祖先,天下大兴道观,新津稠稉治的旧址上也修起了著名的老君观,其建筑规模和香火达到极盛,民间从此将稠稉山呼为老君山。

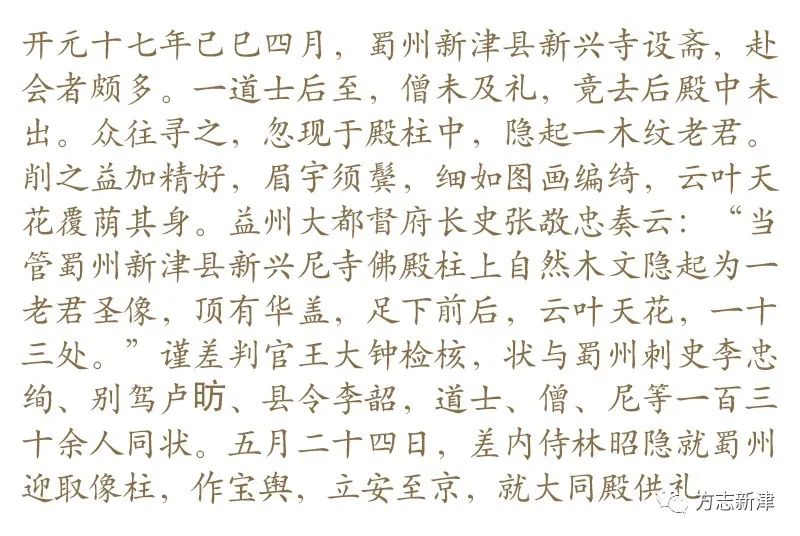

《太上老君历世应化图说》和《犹龙传》记载了这么一件事:

太上老君在新津县应化的奇闻,使得新津县在全国声名大噪,新津老君观的香火也突然旺了起来。

老君山八卦亭

到了宋代,皇帝崇道,宋徽宗甚至自称“教主道君皇帝”,而元朝统治者对王重阳所创立的全真教也很尊崇,曾封全真教掌教丘处机为国师。在这个大背景下,老君山道缘日厚。

元末明初之际,太极始祖张三丰入蜀,游遍蜀中道教圣地。他见到老君山风景怡人、老子庙香火鼎盛,喜不自禁,写下《新津老君山》一诗,被后人收入《张三丰全集》之《云水三集》。

世事无常,这处让三丰真人都心旷神怡的道教圣地,却在明末崇祯甲申年(1644)毁于战火,庙宇烧成灰烬,只剩建筑基址。从后人拾得的明代建庙脊梁、大明洪武元年石刻文昌夫子和关圣帝君石像的题款“新津县天社山老子庙”,还能遥想当年的兴盛景象。

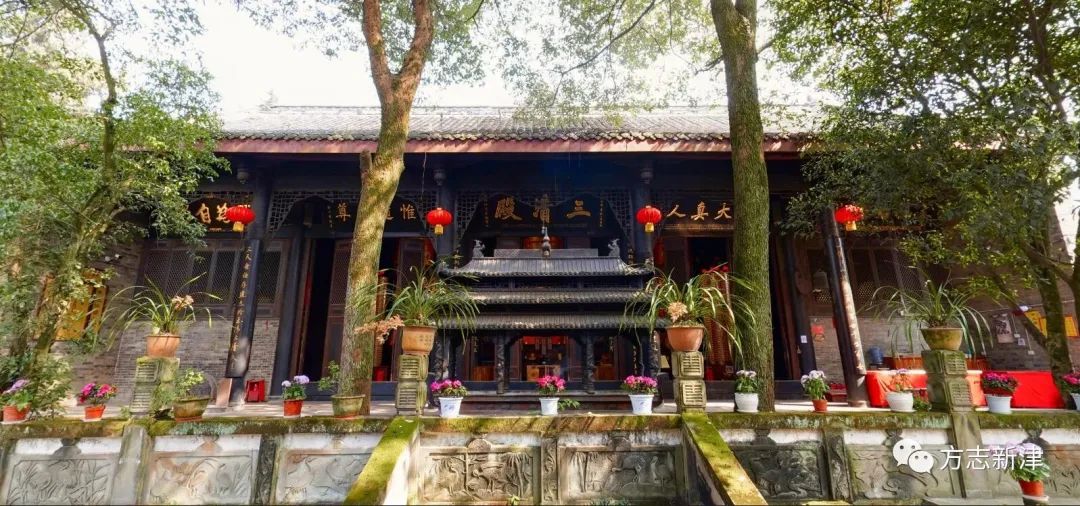

老子庙三清殿

撰文:何毅豪

声明:本文版权归新津县志办所有,转载、引用请注明来源“方志新津”

新津县地志办面向全县征集家谱、族谱,讲述新津土著及移民家族历史,传承艰苦创业精神。诚邀读者提供宝贵资料与线索。联系电话:69700625,电子邮箱:1400713409@qq.con