今天,向他们致敬!

一份情,跨越山海的阻隔

一束光,照亮失明的眼睛

一根针,抚平乡亲的隐痛……

今年8月19日

是第八个中国医师节

在这个特别的日子里

我们把镜头对准温江三位身处不同岗位的医者

走进他们身披白甲、心怀赤诚

用专业与温情诠释“医者仁心”的故事

●

●

●

李杜非:

跨越山海的“针功夫”

上午,记者来到温江区中医医院康复科,全国基层名老中医药专家、温江区中医医院康复科主任李杜非正在为患者施针……这是出身中医世家的李杜非的工作日常。

多年前,中风偏瘫患者刘淑玉抱着试一试的心态找到李杜非。经过三个月的施针,并辅以中药调理和康复训练,刘淑玉的肢体功能逐渐恢复,重获行走能力,并题赠“神针”表达感谢。

“神针”来自患者的口碑,彰显的是医者的仁心。从小耳濡目染的李杜非,立志从医,发扬中医。在36年的从医生涯中,她不仅治愈了无数患者,也不断推动中医走出国门、走向世界。

2006年和2011年,李杜非先后被派往东帝汶和安哥拉执行医疗援助任务。在这期间,李杜非不仅施针救治患者,还将中医诊疗技术教授给当地医护人员,并推动当地医疗机构开设中医针灸科室,让中医惠及更多患者。“当看到中医能够救助到更多人时,我特别自豪。”李杜非说道。

作为温江区中医医院康复科主任,李杜非以创新精神引领科室发展,成功推动团队获得两项专利,培养出十余名中医骨干人才。她常以“银针虽小,能通天地;医者虽凡,可济苍生”的格言言传身教,其精湛医术与仁心仁术也赢得了“闺女医生”的美誉。这份来自群众的褒奖,正是对医者仁心的真诚礼赞。

向清平:

让患者重见光明的“追光者”

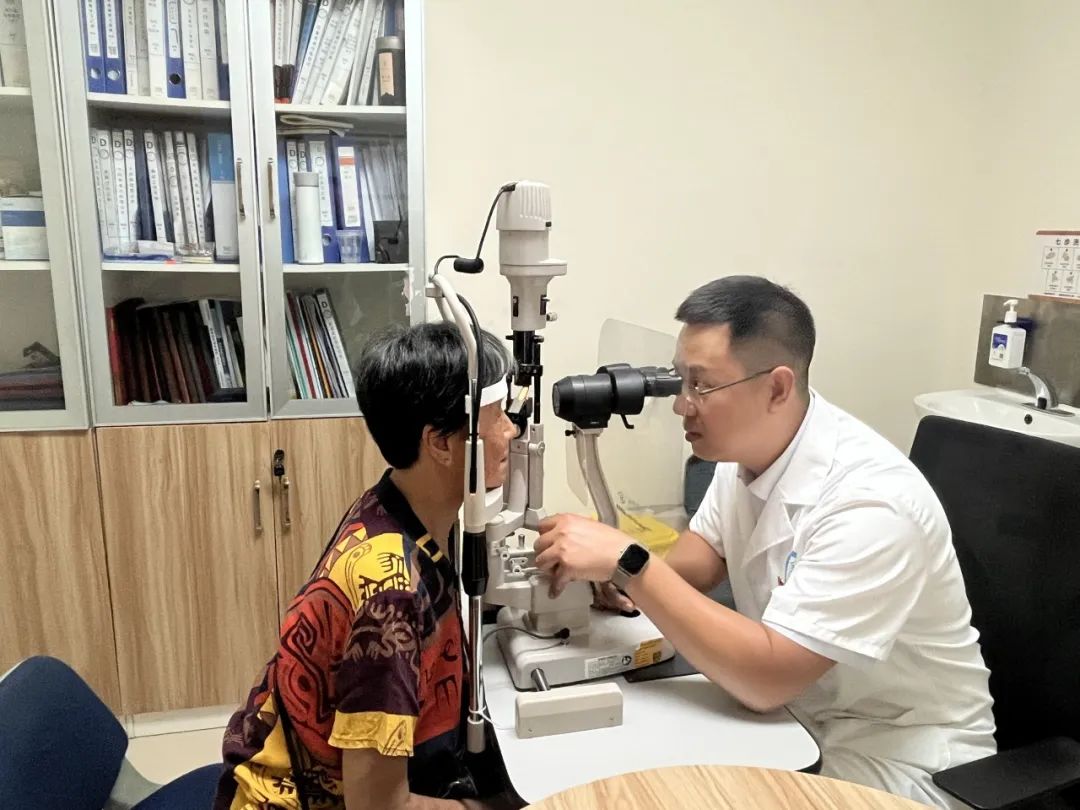

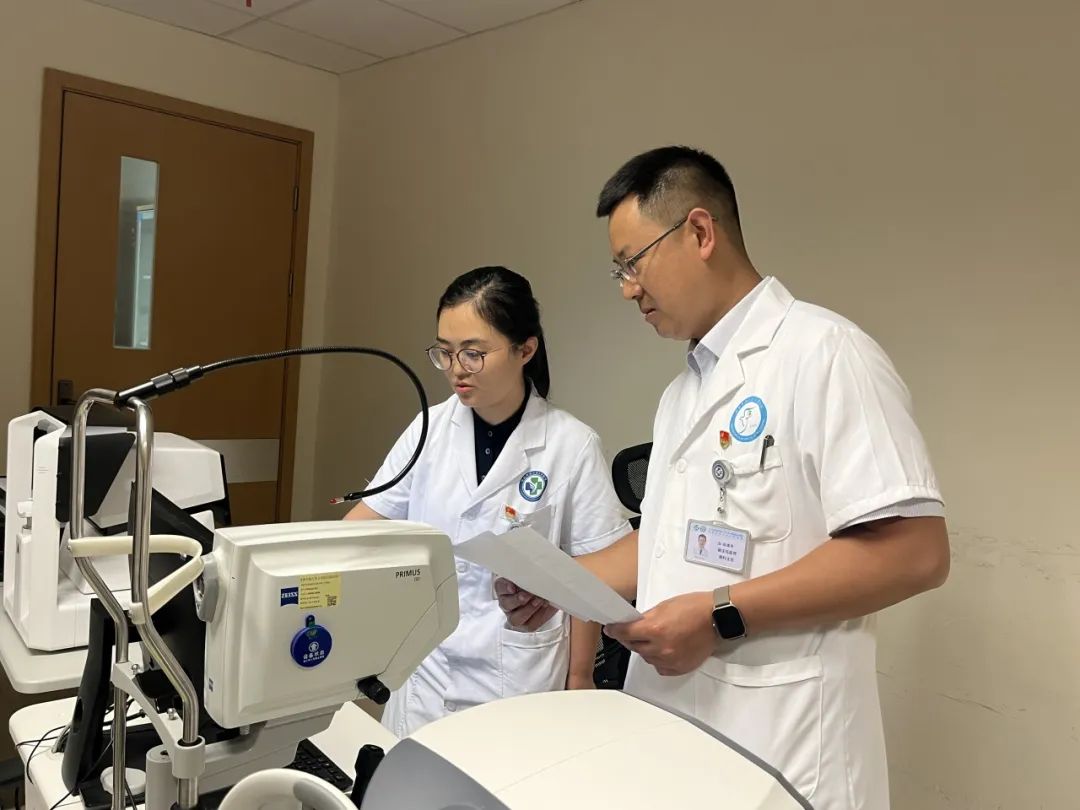

温江区人民医院眼科83诊室的门被轻轻推开,73岁的王荣霞老人右眼微微眯起,小心翼翼地走进诊室,努力适应着诊室里的光线。

“王阿姨,来,咱们看看恢复得怎么样!”眼科主任向清平的声音温和而坚定。他指着视力表,“左、右、上、下……”王荣霞看清了,嘴角渐渐扬起。三十年前,王荣霞的左眼因病失明,去年,右眼也因病让她几乎失去了视力。在向清平的治疗下,光明重新照进她的世界。

这样的医患故事,在向清平的从医生涯里并不鲜见。20多年来,向清平像一位执着的“追光者”,带着他的患者一起追光而行。

值得一提的是,在奔赴雪域高原色达开展复明项目时,面对当地医疗条件限制,他坚持用一周的时间,为50多名视力极差的藏族同胞进行手术,帮助他们重见光明。“能够给患者带去光明,特别美好。”从藏族同胞手中接过哈达,向清平十分欣慰地说,“患者不仅仅是病例,也是一个个需要被照亮的生命。”

提起眼科医生向清平,许多患者和家属都会竖起大拇指。他待人真诚,从不摆架子,总能用朴实的话语让患者安心。不少患者说:“向医生看病靠谱,跟他聊几句,心里就踏实。”

“最大的心愿就是让每个来看眼睛的病人都能看得更清楚。”对于向清平而言,行医不仅是治病,更是传递一份安心与希望。

马小建:

乡亲们的健康“守门人”

“这针下去会有点酸胀,忍一忍……”在天府街道卫生服务中心柑梓分院理疗科,从医三十年的医生马小建正娴熟地为患者施针。

“疼了半年的颈椎,找马医生治疗了两三次,好多了。”患者李女士边说边活动着脖子,一脸轻松。

像李女士这样逐步告别疼痛的患者还有很多,记者注意到,在理疗科诊室的墙上,挂满了致谢的锦旗。每一面锦旗背后都是医生与患者双向奔赴的故事——来自不同行业、不同地方的患者,在马小建的治疗下重获健康,而墙上不断增加的新锦旗,正是患者们用最朴实的方式表达的由衷谢意。

据了解,马小建的手机号早已成了乡亲们的“健康热线”。2021年春节期间,马小建接到一个电话就往诊室跑——原来是有个患者突发面瘫。“患者等不起,病情更不等人!”从医以来,马小建总是把诊疗放在首位。

作为基层医疗机构的“老黄牛”,马小建以仁心医术赢得了群众的信任。“看着乡亲们脸带笑容、轻松走出诊室,特别欣慰。”马小建表示,作为一名医者,就是要在最平凡的岗位上,当好乡亲们的健康“守门人”。

●

●

●

他们是生命的守护者

永远以一颗“仁心”

守护着群众的生命健康

德馨于行,技精于勤

让我们向所有医务工作者致敬

记者:简雪艳 喻小芬 彭月

编辑:杜瑶蕾

审核:吴敏

评论