作家萧易发布首部供养人专著《石上众生》 关注四川石窟背后的“无名之辈”

2021年8月,四川省公布了自己的石窟家底,现存2134处石窟(含摩崖造像),数量列全国之首,是石窟资源大省。

透过巴蜀石窟,回望四川历史。3月16日下午,作家、学者萧易《石上众生——巴蜀石窟与古代供养人》新书分享会在成都宽窄巷子三联书店举行。

萧易《石上众生——巴蜀石窟与古代供养人》新书分享会现场 图据三联书店

四川石窟,南北朝便已萌芽,历初、盛唐至晚唐五代,延及两宋,明清仍有余绪。尤其是北方、中原地区的石窟衰落后,巴蜀继之而兴,将中国石窟的脉络延续了四百余年之久。

一条古蜀道,连接着中原与巴蜀;一个古蜀国,是中华文明满天星斗中的一颗。巴蜀文化是中华文明的重要组成部分,石窟文化也是如此,它继承中国石窟的脉络,并发扬光大,独树一帜。“如果说北方、中原写下了中国石窟上半部历史,巴蜀石窟就是下半阕。”萧易说道。

萧易 图据三联书店

新晋石窟资源大省,却因数目众多,加上起步较晚,研究上相对滞后。以供养人为例,对供养人的调查与研究,是中国石窟研究的学术体系重要的一环。敦煌莫高窟供养人的研究起源于20世纪40年代,1986年敦煌研究院便出版了《敦煌莫高窟供养人题记》,将当年参与营建、维护莫高窟的供养人做了系统梳理。而云冈石窟、龙门石窟关于供养人的研究专著也是屡见不鲜。

安岳塔坡宋代华严三圣主尊毗卢遮那佛 图据三联书店

2012年,萧易出版了首本石窟专著《空山——寂静中的巴蜀佛窟》;2018年,他推出第二本石窟专著《知·道——石窟里的中国道教》,将道教石窟纳入视野,出版后斯内克瑞士图书公司、俄罗斯白房子相继签约法文、德文、俄文版权。

分享会现场 图据三联书店

在对四川石窟进行了更多调查、研究后,萧易将目光投向供养人。2019年,在四川省广元市观音崖,萧易看到一个龛窟,龛楣镌刻着五个字——“永和公主造”。永和公主,唐玄宗的孙女,唐肃宗的女儿,史书对于她的记载,仅有“永和公主,韦妃所生。始封宝章。下嫁王詮。薨大历时”聊聊数语。倘若不是这个龛窟,我们无法知晓这位公主曾经在“安史之乱”中来到了蜀地。

在分享会上,萧易凭借题记,尝试复原了这位公主在“安史之乱”中的遭遇:“桔柏江畔,永和公主想到这一路坎坷,不知何时才能回到故土,遂舍了些银子,雇来工匠开龛。开龛耗时日久,永和公主自然不便久留,交代工匠几句,即随玄宗而去,途中,父亲李亨在灵武即位,是为唐肃宗。造像完工后,工匠在龛楣刻下五个楷体大字:永和公主造。不知他是否知道,那个落难的公主,如今已是当朝天子的千金?”

水宁寺第8龛释迦说法图 图据三联书店

此后几年,萧易重新走访了四川各地的石窟,将调查的重心放在寻找供养人信息上。与敦煌莫高窟不同,四川石窟多以摩崖浅龛为主,题记大多镌刻在石窟旁,千百年的风雨,大多业已剥蚀,模糊难辨。好在古代金石学家曾经收集了一些题记,如《八琼室金石补正》《金石苑》等;而中国古代的州志、县志,也会收录一些当地题记,其中部分便跟石窟相关。

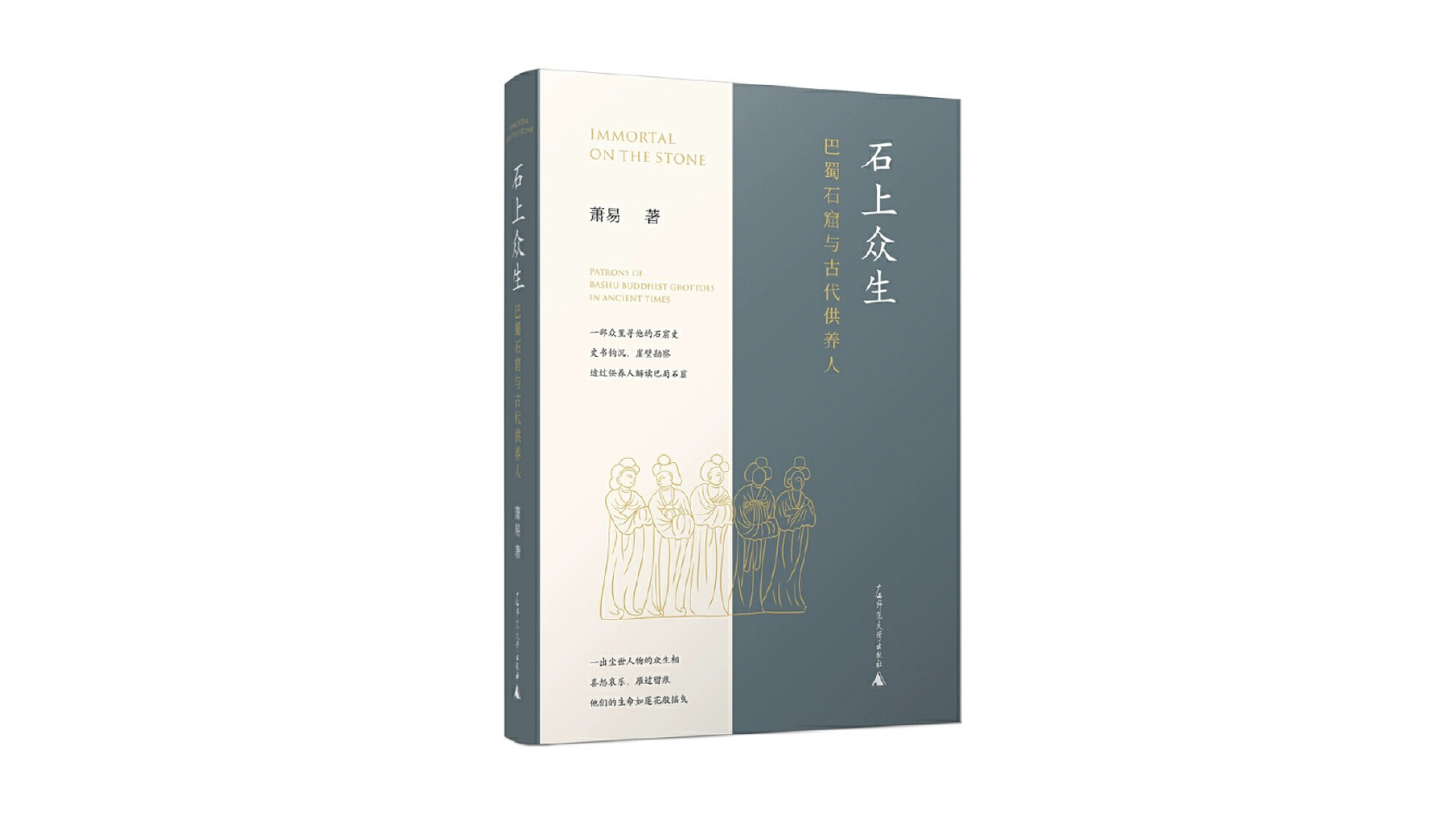

萧易新书《石上众生——巴蜀石窟与古代供养人 图据出版社

观察与思考化为笔下文字,首部以“供养人”为视角的巴蜀石窟专著《石上众生——巴蜀石窟与古代供养人》便“应运而生”,讲述了巴蜀石窟艺术的历史、文化内涵,也为我国石窟艺术研究提供了新的视角和思考。在萧易的笔下,巴蜀石窟的供养人不再是模糊的名字或肖像,而是作为一个个鲜活的生命出现在读者面前:

王伟,地平县员外尉,谪官至此,思乡心切;安禄山,与叛臣安禄山同名,一宗供养人“谜案”;比丘怀真,突染瘟疫,返俗疗伤,愿望成真;韦君靖,晚唐军阀,武人开龛,多求自保……

毗卢洞 图据三联书店

活动现场,萧易表示若不是开龛造像,这些供养人恐怕不会在史书中留下记载,“他们丰满了古代历史上一个个消失的个体,补充了史书与地方志的空白,也为我们打开了一扇了解四川历史的窗口。”

萧易(右)与读者 图据三联书店

作为嘉宾,历史学博士、四川大学历史文化学院讲师周鼎谈到,巴蜀文化的内核为“平民性”,而萧易对巴蜀石窟背后无名之辈的关注,正是当代史学发展的方向之一——为公共史学里的失语者代言。四川省地球物理研究所副所长李忠东则表示,四川作为全球著名的红层盆地,沉积了巨厚而稳定的中生代碎屑岩,为这些栩栩如生的摩崖造像,提供了物质基础和艺术创作空间,这是四川开凿石窟得天独厚的自然基础。

《石上众生》将石窟与中国古老的金石学结合,田野勘察,史书钩沉,复原了一个个供养人的故事,也写下了他们的喜怒哀乐、爱恨情仇。“随着越来越多的题记得到公布,我们将获得更多供养人的信息,并逐渐建立起巴蜀石窟的供养人研究体系。”在分享会结尾,萧易说道。

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号