入伏,又是40天!流行“晒背”,靠谱吗?

“是时三伏天,天气热如汤。”7月15日将正式入伏,今年的“三伏”又是40天。从2015年至今年,我国已连续10年的“三伏”都是40天。

所谓“三伏”,指的是初伏、中伏、末伏的统称,我国传统历法规定,初伏和末伏固定都是10天,中伏则不固定,有时是10天,有时是20天。

“三伏”大约在每年7月中旬到8月中下旬,正好处于小暑与处暑节气之间,天气最为炎热。入伏后一般以“桑拿天”为代表,公众一定要注意防暑降温。

“三伏天”到了,晒背真的有用吗?

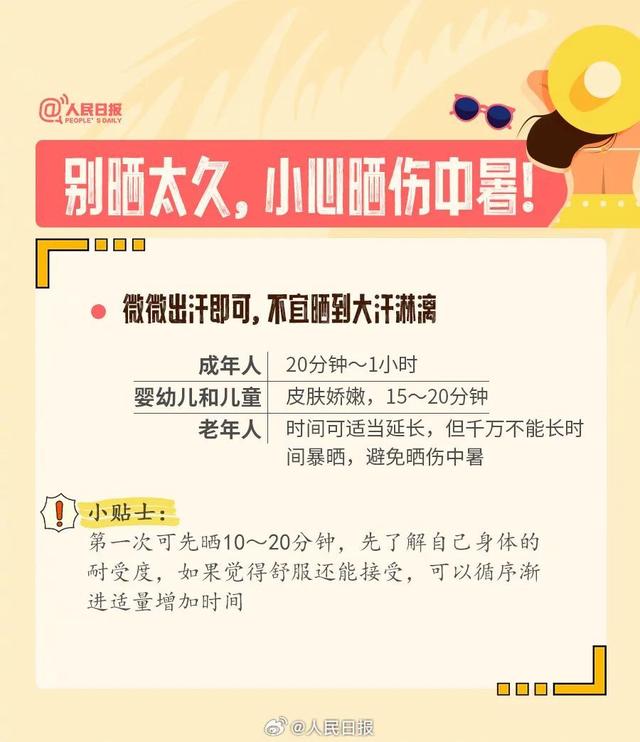

这个夏天,三五好友相约晒背,成了年轻人新的养生潮流。晒背真的能养生吗?哪些人群不适合?晒背的最佳时间是啥时候?一次晒多久合适?戳图了解↓↓

别拿中暑不当回事,四个防暑“误区”千万别踩

“三伏天”即至,高温带来的影响,不仅是让人汗流浃背、心烦气躁。在高温、高湿的环境下,人体的体温调节也会出现紊乱,引起一系列症状,甚至带来致命危险。

警惕这些防暑误区,千万别“踩坑”。

误区一:高温不出门,躲在屋里就没事

不是只有户外暴晒才会中暑,在通风不良的室内闷热环境下,空气中二氧化碳浓度升高,氧气供应不足,更易出现头痛和头晕等症状,导致“室内中暑”。尤其是体弱多病者、老人,更要警惕。

误区二:高温天,穿得越少越凉快

皮肤确实有调节体温的功能,当皮肤温度高于气温时,露出四肢等有助散热。但当环境温度接近或超过37℃时,人体热量的散发就几乎全靠出汗来完成了,此时皮肤不但不能散热,反而会从外界环境中吸收热量。

因此,穿得越少,从外界吸收热量的面积也就越大,反而使人感觉更热。穿得少还会让皮肤暴露在紫外线之下,增加灼伤的可能性。

误区三:猛灌凉白开,多喝水解暑

喝水过多可能导致脱水进一步加重。人体大量出汗时,已经丢失了电解质,这时如果一次性饮入大量的白水,会让体液中电解质浓度进一步稀释,人体为了维持原有电解质浓度就会更努力地“排水”,导致“自发性脱水”。

误区四:擦酒精或擦清凉油来降温

中暑患者应避免饮用含酒精的饮料,同时也不可用酒精擦拭皮肤降温,因为酒精可经皮肤吸收,给患者带来更大损伤风险。

中暑是因为汗腺功能的衰竭,清凉油不能改善汗腺的功能,也不能调节体温,所以它给我们的清凉感觉对缓解中暑并没有什么作用。

资料来源:澎湃新闻、人民日报、央视新闻

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号