小心有坑!面对“种草”,七成消费者冲动下单...

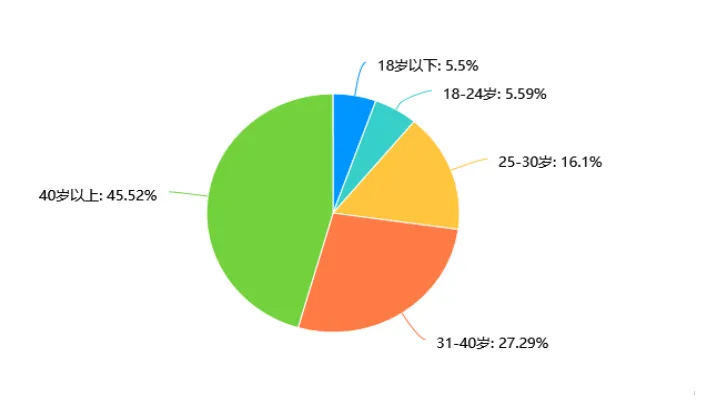

“种草”是网络流行语,指给潜在的消费者推荐特定的商品或服务促其购买,类似于“推荐”“分享”。为了解“种草”消费现状,日前,贵州省消费者协会开展了“种草”消费调查。记者了解到,本次调查收回有效问卷1037份,调查结果显示,当前“种草”消费人群集中在25岁以上,占比88.91%。

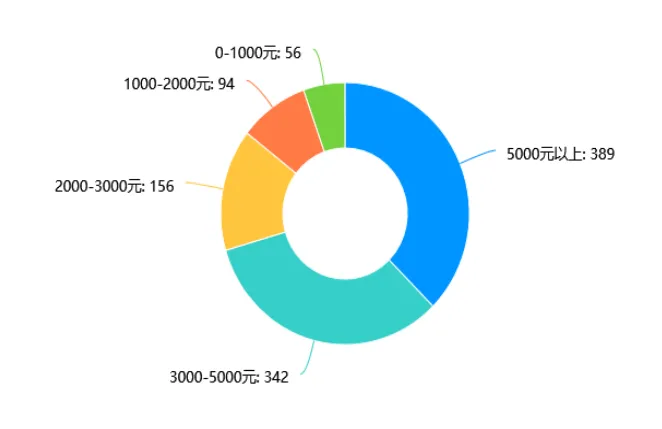

调查显示,月收入在3000以上人群,更容易接触“种草”消费。

月收入或者生活费在5000元以上的受访者有389人,占比37.51%;

3000元至5000元的受访者有342人,占比32.98%;

2000元至3000元的受访者有156人,占比15.04%;

1000元至2000元的受访者有94人,占比9.06%;

不足1000元的受访者有56人,占比5.4%。

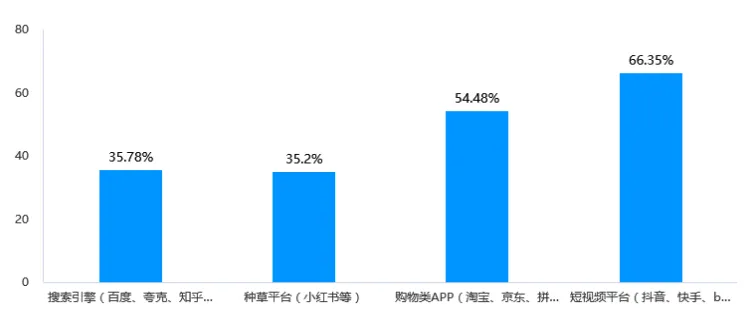

调查显示,“种草”信息很容易通过消费者日常消费模式进行传播。

受访者通过抖音、快手等短视频平台接收到的“种草”信息最多,占比66.35%;

通过淘宝、京东、拼多多等购物类APP接收到的“种草”信息次之,占比54.48%;

通过百度、夸克等搜索引擎接收到“种草”信息的占比35.78%;

通过小红书等种草平台接收“种草”信息的占比35.2%。

调查结果显示,服装鞋包类被购买的次数最多。

“种草”消费中,服装鞋包类消费排第一,占比62.97%;

餐饮住宿类消费排第二,占比48.31%;

护肤化妆品类消费排第三,占比36.35%;

其他依次是文化娱乐类、其他类和旅游出行类。

调查结果显示,超五成受访者感觉消费习惯被大数据捕捉。

51.11%受访者的消费习惯被大数据捕捉,被精准推荐商品或服务;

25.94%的受访者能快速获取商品或服务信息;

15.81%的受访者收到过网络平台自动推送的消费信息;

7.14%的受访者收到过明星或网红对商品所做的推荐信息。

调查结果显示,超过八成消费者遇到过虚假宣传,只有19.38%的受访者从未遇到过虚假信息。

调查结果显示,面对“种草”信息,69.14%的受访者出现过冲动消费情况。

2023年5月1日实施的《互联网广告管理办法》第九条规定,通过知识介绍、体验分享、消费测评等形式推销商品或者服务,并附加购物链接等购买方式的,广告发布者应当显著标明“广告”字样。

调查结果显示,50.34%的受访者没有主动识别广告意识。

调查结果显示,当购买的商品或服务货不对板时,半数以上的消费者会选择与实际消费的商家协商。

58.15%的受访者选择与商家进行协商;

17.94%的受访者会向“种草”发布平台进行反映;

17.55%的受访者会向有关部门进行投诉;

6.36%的受访者会将“种草”发布者列为投诉对象。

建议:从根源上控制虚假“种草”行为

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号