纪录片《公园城市》第二集:塑造

城市,从来没有像今天这般快速生长与变化。

成都,这座开放的公园城市,山水、建筑、艺术,延续着祖先古老的智慧和文明。这些凝固在城市里的经典元素,塑造着这座现代化超大城市的独特气质。

第二集 塑 造

初秋,何奕欣和研究团队再一次踏进龙泉山城市森林公园。为了及时掌握龙泉山的生境及其生物多样性状况,每个季度研究团队都会进行样线和样方的调查,这样的研究工作在龙泉山已经开展近8年了。

中国科学院成都生物研究所青年研究员 何奕欣:龙泉山城市森林公园与其他现有的森林生态系统相比,它是位于城市,而且是城市核心区,让市民能够更加深入地去参与自然,体验自然。研究龙泉山对于我们研究人与自然如何和谐相处,提供了一个非常好的样本、一个典范。

种子银行,800多种本土植物种子,存续着龙泉山种子植物物种的希望,随着龙泉山生态修复的不断深入,更多的野生动植物资源正在被发掘。

2021年以来,三年累计绿增景14万亩,常年管护生态公益林22万亩,提升8.4亿立方米的蓄水能力,每年固碳31万吨,释放氧气23万吨,全球面积最大的城市森林公园——龙泉山城市森林公园,1275平方千米的土地见证了成都发展格局由“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变。

成都市规划设计研究院、成都市天府公园城市研究院院长 杨潇:从“两山夹一城”到“一山连两翼”,实际上打破了成都一直以来单中心圈层式发展的格局,而走向多中心组团式和网络化的这样一种空间结构,让我们的城市能够真正地实现城园相融蓝绿交织。

如今,龙泉山城市森林公园璀璨“绿心”、大熊猫国家公园生态“绿肺”、天府绿道城市“绿脉”、环城生态公园超级“绿环”、锦江公园精品“绿轴”,奏响“五绿润城”的华美乐章,山水人城和谐相融的公园城市形态跃然眼前。

茂林修竹,沟渠环绕,以中式园林融入川西民居风格的草堂建筑,是成都人文景观与自然景观完美结合的典范。直到今天,仍有一批人在维护它的建筑主体。

成都文物考古研究院的研究员们又在一处清代建筑中发现了竹编夹泥墙的痕迹。最新的研究表明,竹编夹泥墙的使用早已涵盖了成都古建营造的历史,早在4000多年前,成都房屋构建便同竹子建立密不可分的关系。

成都文物考古研究院副研究员 赵芸:用竹是因为说我们的建筑周围都是林盘,那么它离竹子的原材料很近,我们在建筑的周边就可以取材,这其实也是一种非常经济非常绿色非常生态的做法,我认为在传统的四川民居或者说川西林盘的居住环境,建筑是长在山水之间的,建筑是长在我们的林盘之间的,建筑是长在我们的溪流稻田之间的。

从高空俯瞰,以月花祠堂为圆心,融合周边乔木、竹林、耕地、水渠等自然环境,这种集生产、生活和景观于一体的居住方式,人们称之为“林盘”。建筑师刘卫兵,从事川西林盘研究工作已34年,竹子这种低碳的建筑材料,也为刘卫兵的建筑设计带来了更多的灵感。

建筑师 刘卫兵:大家知道竹的这个碳汇能力是我们钢的50倍,而且它是自然的,可以循环的,因为成都的气候它是潮湿闷热,它需要气流,需要这个排解潮湿的空气。我们经过测试就是林盘的外内它的相差的气温在最热的时候差5度。

2018年“公园城市”全新理念的提出,让刘卫兵思考如何延续川西林盘这种低碳的本土建筑语境,探索公园城市可持续发展的生态人居环境形态。

建筑师 刘卫兵:像川西林盘它的意义在于呼吸,而不是密不透风的热岛效应,这个我觉得是我们公园城市用环境来调整缓解城市发展的压力,是一个很好的一个方式。

近年来,刘兵卫遵循着“不可居无竹”先人宜居的生活智慧,以竹作为主要元素,设计出了多处低碳绿色建筑,为世人呈现了世界上稀有的乡愁文化载体——川西林盘。

建筑师 刘卫兵:中国文化的根是在乡土,我们成都平原的这个乡土界也就是川西林盘,它不是个空洞的主体,它可能有很多儿时的记忆,很多亲情在这里发生,所以我经常说建筑就是容器,它能够看见过去、现在生活的舒适和自己未来的发展。

未来,这些建筑将成为绿色、宜居的公园城市不可多得的样本。

如今,成都紧扣公园城市碳中和的命题,引领城市建筑走向低碳环保的转型之路,兴隆湖畔,这座由30多个屋顶花园组成的绿色建筑,打破了钢筋水泥构造为主体的城市建筑形态,为城市搭建起了别致的垂直森林。中建滨湖设计总部,它是成都首个“近零碳建筑”。建筑主体大量运用本土植物打造多维度绿化体系进行植物固碳,使室外平均热岛温度低至1.39摄氏度,全年减少二氧化碳排放1027吨,助力公园城市实现碳中和目标。

四川大学经济学院教授 余澳:公园城市本身就是“园中有城,城中见园,推窗见绿,出门见园”,低碳建筑呢,它就是融合了科技,融合了文化,烘托出了我们整个城市它的一种绿色,它的一种文化底蕴。

蓝绿交织的优美格局构建出公园城市的基本形态,而如何塑造公园城市本土韵味和独特个性,成都在更多的维度上都做出尝试。

崇州市白熊盆景园的这处小院勾勒出了加拿大人查德的理想国。9岁那年,一次偶然的机会让查德接触到中国盆景,就此燃起了他对盆景这种艺术形式的喜爱。

成都世界园艺博览会推广大使 查德·辛克莱尔:温哥华有很多中国人,但没有人愿意教盆景,所以我去找我的日语老师,我问他,我说,嘿,你能教我盆景吗?他说,不,日本盆景与中国盆景大不相同,他说你只能去中国学习,我很幸运来到四川。

每隔一段时间,查德就要前往三邑川派盆景艺术博物馆。作为2024年成都世园会温江分会场的“一园一轴一馆”中的其中“一馆”,里面展陈着不计其数的精品盆景,这里是查德学习传统川派盆景的课堂。

胡世勋,查德的川派盆景老师,82岁高龄的他仍对盆景饱含年轻时的那份热情。这对异国师徒,怀揣着对盆景的热忱之心,跨越了语言的阻碍。在胡世勋的带领下,查德一遍遍同传统川派盆景交锋,进一步感受到盆景文化的魅力。

随着成都2024年世园会的举办,成都人积攒的这份生活美学也吸引着来自全世界的目光。

白马过隙,像川派盆景这样的中国传统艺术瑰宝从未随时代的更迭而被人们遗忘。人们回望过去,从传统中汲取养分,唤醒传统建筑语言,灌注到公园城市的建设中,连接起城市的过去与未来。

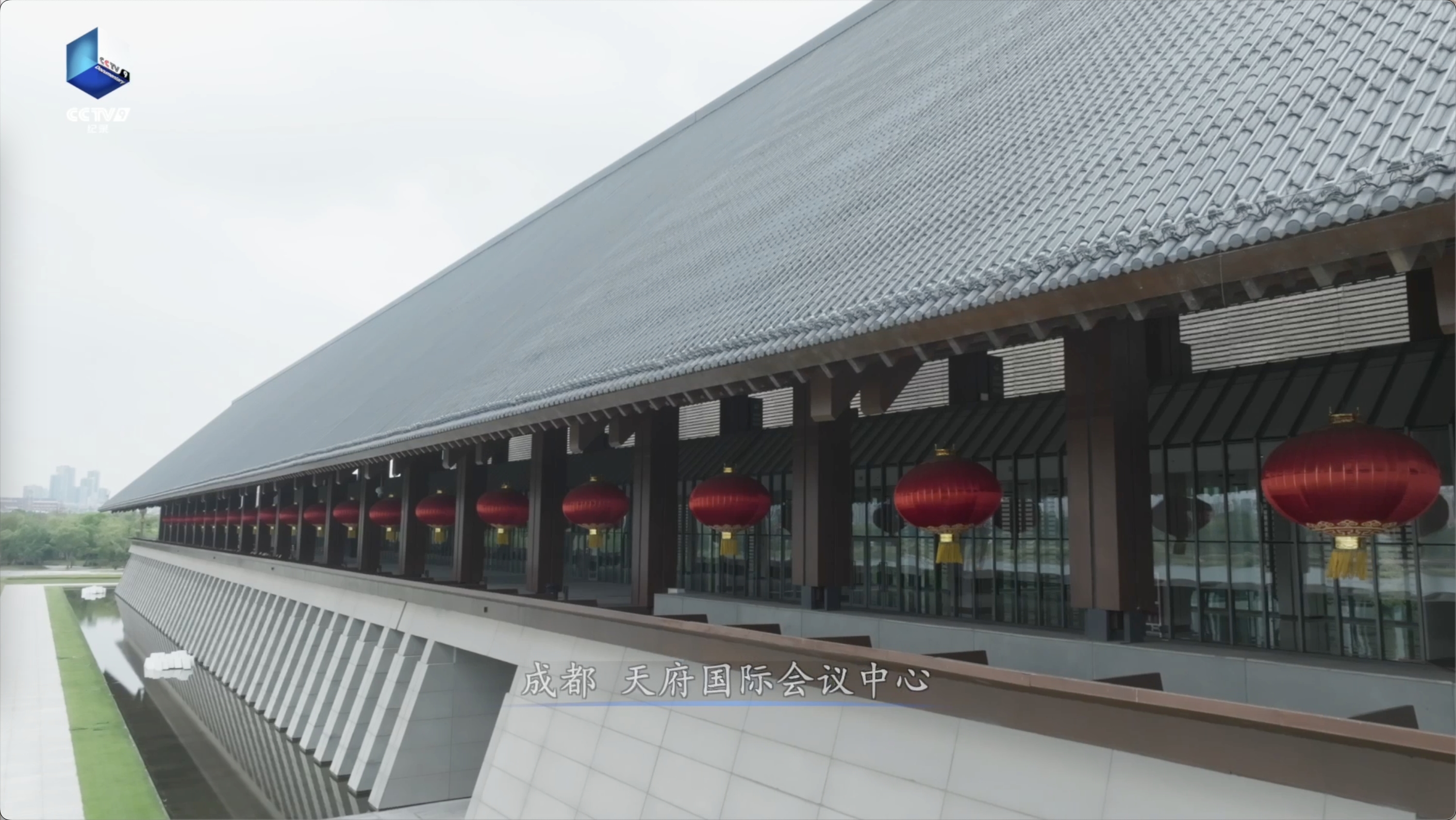

秦皇湖畔,这座与CBD中心高层大厦形成“横纵”鲜明对比的建筑,名为天府国际会议中心,因前厅木结构檐廊长达430米,又称“天府之檐”。会议中心前厅完全遵循中国传统建筑大木作做法,采用中国传统古建筑抬梁式木结构来承托屋脊,建构了一条长达430米,高32米、跨度16米的超尺度木结构空间,造就了亚洲最大单体木结构建筑。

而今,现代与传统交织的建筑成为成都的新风潮,这些本土特色建筑,赋予传统山水建筑以当代表达,展现出人与自然同呼吸的公园城市动人韵致。

每年春天,四川农业大学风景园林学院教授贾茵都会带着学生团队,到野外寻找本土花卉资源,作为课题的研究材料。采集样本,带回实验室繁育,目的是将川西特色的野生花卉资源繁殖培育,并运用到城市中,其中有代表性的是全世界三大高山花卉之一——小报春。

四川农业大学风景园林学院教授 贾茵:它的种子非常小,它哪怕落在一个砖缝里面,它都能长大,然后都能开出美丽的花朵。特别特别的皮实,这个就是咱们乡土花卉的特点,不娇气。

近些年,成都市公园城市建设管理局积极探索将具有特色的乡土植物应用于城市绿化当中。从2020年开始,成都市花木技术服务中心和贾茵团队合作,相继开发了六种本土小报春新品种,为川花发展起到了引领性作用。

四川农业大学风景园林学院教授 贾茵:实际上我们野外的花卉资源是非常非常丰富的,我也是一直致力于能够开发出具有咱们自主知识产权的报春花的新品种,应用乡土的东西打造我们自己有特色的公园。

而今,小报春、蜀葵、川赤芍等特色植物为公园城市增添了独特的气质,这是人与花双向奔赴,相互成就的结果。

为了实现市民“推窗见绿,出门见园”的期盼,成都更新利用城市剩余空间,打造“金角银边”场景,创造宜居美好生活,增进公园城市民生福祉。

成都市经济发展研究院 李霞:一个城市的发展,它的核心是人的发展,而打造这种金角银边就让老百姓有了一个大家都可以很便捷进入的一个公共交往的空间,人与人之间的交往是会让人感觉到这个城市它是有温度的。

一座可持续发展的公园城市除了绿色的生态本底,还需要尊重人的需求,而那些历经岁月洗礼的文化则塑造这座城市的风骨。

56岁的白生明是东郊记忆园区的工程维修师,他每天进入园区的第一件事,便是对园区内的管廊进行日常维护工作。

东郊记忆产业园工程维修师 白生明:这个管道是我们的消防给自来水、电力电缆,还有我们通讯电缆。

4米高的“空中管廊”长达330米,管道分布错综复杂,在这样局促的操作环境中,白生明3个小时的维修工作只能俯首前行。这些粗细不一的管道犹如一条条“生命线”,支撑起园区20平方千米的正常运作。

东郊记忆·成都国际时尚产业园,这里是集音乐、戏剧、美术等多元文化形态于一体的国家4A级旅游景区。余炳和刘家琨是东郊记忆的两代设计师。多年来,他们秉持着“修旧如旧,旧房新用,有机活化”的主要策略,唤醒这座工业园区的生机。

东郊记忆第一代设计师 刘家琨:首先保下来的老厂就是50年代的,我们采用新旧并置,并且充分地保留、遗存,这样既保下了工业遗存这样一个核心价值,并且根据时代的变化来赋能开放给未来的可能的变通。

这是设计师余炳在东郊记忆采风设计的第三年。2021年,东郊记忆提档升级的重任落到了余炳的肩上,承继着前辈刘家琨旧工业园区活化的经验,余炳思考着如何在传统的工业园区中融入现代化生活,进而实现园区的可持续发展。

东郊记忆第二代设计师 余炳:我觉得既然它是一个公共的开放性的这么一个文创园区,它应该具有非常强大的包容性,应该是社区跟社群融合的,所以说我们拆除了非常多的围墙,我们也把很多大门也把它去掉了,我觉得是让它更包容地就融合到这里来。

近些年,成都以建设践行新发展理念的公园城市示范区为目标,加大力度推动城市有机更新和老旧小区改造。成都,持续散发着新生与活力。如今,满载成都烟火气的玉林路,更是成为一张响亮的城市名片,重塑着街巷的文化风貌。

公园城市犹如一个鲜活的生命体,其蓬勃发展的生命力并非偶然,而是一代代人不懈耕耘的结果。

绿色、宜居、开放、共享,每一个生动的注脚,都承载着成都人最朴素的愿望,塑造这座城市的独特魅力,推动成都这座公园城市坚定不移地走向山水人城、和谐相融的壮阔征程。

此前报道:

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号