纪录片《公园城市》第三集:缓冲

过去几十年间,人们的目标不再只聚焦发展,而更关注人、自然与城市发展之间的平衡,这也是建设一座公园城市需要寻找的答案。

第三集 缓 冲

只要天气晴朗、能见度高,成都视野开阔的顶楼阳台上便会出现田相和的身影,眼前,是独属于成都的奇观。

近年来,得益于蓝天保卫战,成都全年空气质量优良率超过80%,人们观赏到雪山的次数越来越多。

田相和创作的这幅《观雪山长卷图》,生动呈现了“雪山下的公园城市”的极致风光。

雪山摄影师 田相和:雪山下的公园城市,我感觉这个是名副其实的,而且这个雪山搬不走的,和我们生活的周边的环境息息相关的。

人们需要城市安放生活,也同样需要雪山缓冲生活的压力,承载对远方的寄托。

成都市规划设计研究院、成都市天府公园城市研究院院长 杨潇:公园城市的建设在成都而言不光是有70%的生态空间,通过我们能源结构的调整让我们的城市不断地降碳和减碳,呈现出自然与城市和谐共生的一个状态,实现我们市民的美好生活。

清晨,袁兴中带领学生们到达兴隆湖,对这里的生态展开调查。拥有4500亩水域面积的兴隆湖湿地公园是成都平原重要的水鸟越冬地,兴隆湖丰沛的水草资源为鸟类提供着取之不尽的食物。

天府新区兴隆湖项目湿地专家顾问 袁兴中:现在这个湖心岛真正发挥了当初修复的一个目标,它不仅仅是野生生物的生存的家园,一个乐园,它也更是老百姓所喜爱的这样一个绿意空间。

城市,也可以是动植物的美好家园。作为全球36个生物多样性热点地区之一,成都在丰厚的城市生态本底之上,积极发挥生态缓冲区作用,将“生命共同体”理念落到实处。今天,人们像爱护眼睛那样爱护着生态环境,从阳光空气到水源土壤,公园城市建设的每一个环节无不体现着和谐相融的发展思路。为了保护来之不易的碧水蓝天,人们慎终如始,不断巩固治理成果。

张旭东是天府新区的一名民间河长,四年来,他的巡护里程约90千米,发现并推动整改50余处河湖问题,数据背后是一步一个脚印的累积。

天府新区民间河长 张旭东:我们民间河长其实就是官方河长的一个助手,我们一旦发现问题过后我们首先是用手机拍好照片,取好准确的定位,然后我们会第一时间报送到我们的工作群。

2018年,成都积极推进河长制信息化管理系统建设,率先实现电子化巡河,大大缩减了跨区域化流转程序,而这些民间河长不仅是河流的守护者,还是推动全民治水的宣传员。

天府新区民间河长 张旭东:我希望的是就是说在推广和保护水资源的情况下,真正做到全覆盖,到老百姓身边,让他们知道怎样去保护我们的水资源,怎样节约我们的水资源。

2017年至今,成都累计聘任1696名民间河长,他们来自于各行各业,因为同一个愿景,化身守护河湖的无名英雄。

天府新区民间河长 张旭东:蓝色的小马甲,这就是我们身份的特征和表明,这个“河小青”就是代表着我们参加了维护母亲河的一种行动,助力河长制的工作,为了推广让更多的人、更多的青少年来参加这个团队。

每个学期,张旭东都要在学校开展一场治水知识普及活动,通过讲故事、课外实践等孩子们喜欢的方式强化他们对于水资源保护的认知。

水是生命之源,也是公园城市的命脉。2024年,成都全市地表水质水质总体呈优,114个地表水断面优良水体率达100%,其中,Ⅰ~Ⅱ类水质占比78.9%,Ⅲ类水质占比21.1%。水生态环境持续保持稳定。

水更清了,岸更美了,成都的鸟类种类和数量也逐年递增,这是公园城市看得见的改变。

四川是西部唯一的粮食主产区,成都平原更是自古就有“天府之国”之美誉,农耕文化底蕴深厚,适宜各种农作物生长。但随着人口逐年增多,人与土地之间的矛盾与日俱增,为缓解这一冲突,成都又开始了新的探索。

在这座普通办公大楼的外表下,藏着一个超级工厂,全球前沿的农业科学技术汇聚于此,只为生产绿色蔬菜。

2023年,由中国农业科学院都市农业研究所自主研发的世界首座20层无人话垂直植物工厂在成都天府新区正式投入使用,这一创新成果为城市绿色种植开辟了一条全新的道路。

没有光,就没有万物生长。在阳光难以抵达的建筑内部,人们通过LED灯光再造了一颗“太阳”。它可以根据植物生长情况,精准调整光配方,加速植物生长。自然界中,生菜的生长周期约为70多天,但在这里,仅用35天就可以完成,而且几乎无需人力。

一株株定植好的生菜,沿着系统设定好的路线,被送往各个层架。20层,是目前植物工厂所能达到的极限。

中国农业科学院都市农业研究所副研究员 彭洁:这个就是我们世界上第一座20层的无人化植物工厂。首先就是这么高的层架,我们如何去摘菜、取菜?其次就是我们这么高的空间,从顶上到下面的这个温差大概是 4到5度,那在这么大的温差下,植物生长肯定就不均匀。

植物工厂对机器人的灵活运用,让高度不再成为难题。而层间管道通风技术的应用,则缩减了温差。集约化、智能化生产系让植物的生产效率提升120倍左右。

未来,依照这种模式,植物工厂便能在任何地方落地生根。中国数千年来“靠天吃饭”的农业传统,正在发生改变。

成都市规划设计研究院、成都市天府公园城市研究院院长 杨潇:它不仅为我们的城市节约了土地资源,也为我们市民提供了更加便捷、更加丰富甚至是更加新鲜的农作物,这应该说是我们未来城市向着绿色发展的一个非常有前景的、可能的方向。

除了土地,人口给城市带来的负荷也亟待缓冲。有限的空间,日益增长的人口,时刻督促着一座城市,探索更高效的治理方式。

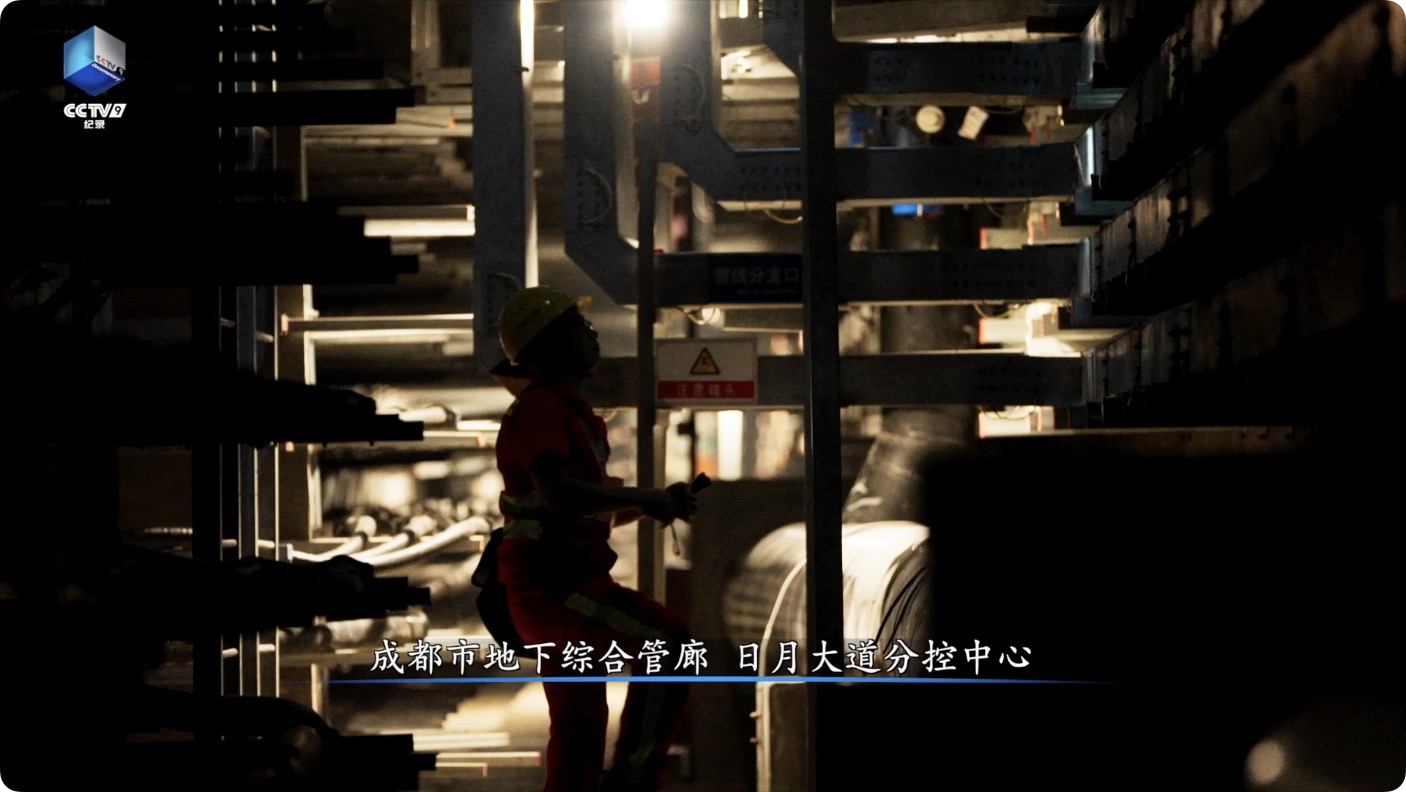

颜足成参与机电运维工作6年,与大多数机电运维不同,他的工作地点是地面之下近10米处的庞大迷宫。

地下,藏着整座城市正常运转的秘密。这些不知通往何处的管道正为城市的各个角落输送着水、电力、燃气等各种生活所需的能源。

曾经,它们“各自为营”,严重影响着城市美观。成都依托智慧蓉城建设,将各类管线集中敷设到地下管廊,既缓冲了城市空间压力,又便于维修管理。

巨网之中,每条血管都有专人24小时值守,颜足成和同事巡护的这段日月大道综合管廊总长7.29千米,巡检完成需要8个小时。

除了人工巡检,成都天府新区的雅州路综合管廊还创新运用智能机器人进行巡检。巡检机器人集惯性导航、视觉导航、图像识别和自动充电等技术为一体。降低人工巡检安全隐患,提升管廊运维管理效率和监测预警能力。

此外,总里程264千米的成都地下综合管廊内,每千米设有200多个监测设备,它们实时监测着硫化氢、甲烷、液位等环境参数的情况,并传送至“智慧大脑”。当颜足成踏进管廊的那一刻起,总控中心已实时掌握他的动态。

显示屏上集中展示着全市综合管廊建设信息、运行指标等关键内容,保障着全市地下综合管廊高效安全运营。

习近平经济思想研究中心研究四部主任 研究员 张燕 :在一定的空间当中积聚一定的规模的人口经济要素以后,我们有看到出现一些城市病的问题。

四川大学经济学院教授 余澳:我们就提出了要打造智慧城市,智慧城市的一个核心点就是要把这些科技,比如人工智能、大数据、区块链、云计算等等运用到城市的治理当中,来解决这些大城市病。

成都,以占全省2.5%的面积,支撑了全省约30%的常住人口。据不完全统计,成都每天产生约2万吨生活垃圾,这些垃圾如何处理,成都找到了有效的解决方案。

武侯城乡环境综合治理中心,地下18米深处,是全国首座2000吨全地埋垃圾压缩转运中心,全地埋建筑形式,既避免了异味、噪音对周边居民的影响,又节约了城市地面空间。

中心采用的是国际领先的水平直压工艺,垃圾进入压箱后,其中的污水、臭气被分离出来,经过专业处理后排放,而垃圾则以“压缩饼干”的全新姿态,被送去填埋或是用于发电。

近年来,成都积极响应国家“无废城市”理念号召,推进固体废物源头减量和资源化利用,调动多元力量参与城市共建。

成都市经济发展研究院院长 李霞:其实只要生活在这个城市的人,你今天做好一个垃圾分类的处理,那么你在这个城市创业,为这个城市的发展去贡献你的一份这个力量的话,那么其实你也是在参与公园城市的建设。

“人民城市人民建,人民城市为人民。”每个生活在公园城市中的个体都是这座城市的主人,他们因理想而汇聚于此,又通过奋斗将家园塑造成理想中的模样。

作为枫树社区的一名微网格员,陈玲每天的工作从巡查开始。

成都锦江区成龙路街道枫树社区微网格员 陈玲:我们的巡逻队不是叫“枫之翼”巡逻队嘛,因为我们在枫树街上,枫之翼,就是枫树的枫,枫叶随风飘落到社区的各个角落,我们工作人员也像枫叶一样保证社区各个角落的居民安全。

在成都,像陈玲这样的微网格员有超过14万名,正是他们打通了服务群众的“最后一公里”,让“幸福成都”建设更有温度。

陈玲已经习惯了用脚步丈量社区,为居民排忧解难。

对于巡查中发现的问题,所有微网格员都遵从同一套工作流程,统一上报至“智慧中枢”。

出于城市治理的需要,成都持续推进智慧蓉城与“微网实格”融合运行,以大数据精准赋能,网格化高效联动,服务好每位居民。

成都从人们的衣食住行入手,围绕各类人群多元化和个性化需求统筹公共服务设施空间布局,全力打造“15分钟便民生活圈”。

民以食为天,成都作为“世界美食之都”,早已是“好吃”的代名词。从麻辣辛香的火锅串串到新鲜醇厚的川菜经典,整座城市无时不笼罩在热辣滚烫的氛围之中。今天的成都不仅“好吃”,还更能让人吃好。尤其是那些需要就近快捷解决一餐的市民,社区之内的就餐场景就能解决他们的大问题。

临近饭点,R29社区智惠食堂门前早早排起了长队。为了改善空巢老人就餐难的问题,成都各社区纷纷推出老年人食堂助餐服务。营养美味的饭菜,实惠亲民的价格,让居民的每一餐都吃得有滋有味。

在R29社区智慧食堂,除了传统就餐区,还有一处特别开放的共享厨房区域。在这里,哪怕是不会烹饪的“小白”,也能在机器人“大厨”的帮助下烹制出色香味俱全的美味,这是科技带给人们的新可能。

从衣食住行,到娱教医养,成都坚定不移提质幸福蓉城,打造烟火里的幸福成都。而一切美好的背后,离不开强大的算力和巨量的数据,支撑成都智慧城市的运转和治理。

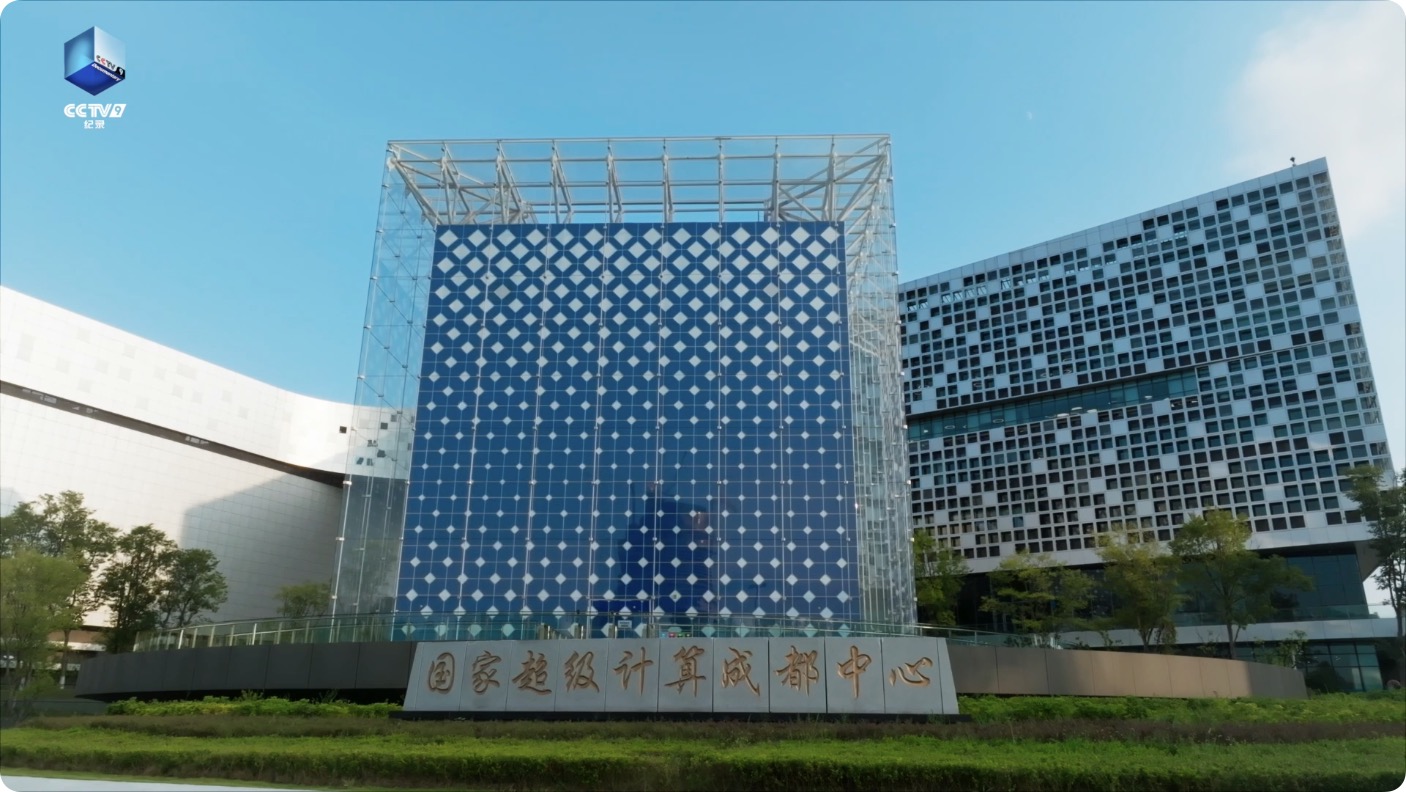

成都天府新区兴隆湖畔,坐落着一座极具未来感的建筑。它,被称为算力领域的“最强大脑”。

王建波,负责国家超级计算成都中心的运营管理工作。作为管理者,他需要全面掌握机器的运作情况。

国家超级计算成都中心常务副主任 王建波:这就是我们国家超算成都中心的核心机房。拥有 170 P 的超级算力,它每秒钟能够计算 10.67 亿亿次。

超算,是指能够执行一般个人电脑无法处理的大量资料与高速运算的计算机系统。提起超算,人们会觉得离自己的生活非常遥远,但其实,我们生活中的很多日常都离不开它强大的算力支持。

国家超级计算成都中心常务副主任 王建波:在去年(2023年)的大运会上,超算中心为大运保障建了三套资源队列,用来对全川做基础的天气预报,从而能够在8月 1 号成功预报了一场大雨,让组委会把网球比赛提前迁入到了室内,保障了体育赛事的稳定运行。

国家超级计算成都中心,“最强大脑”以最高运算速度达10亿亿次/秒的速度昼夜“转动”。自建成以来,它已先后为国内30余个城市上千名用户提供算力服务,内容涵盖人工智能、航空航天、生命科学、灾害预警等30余个领域。

国家超级计算成都中心常务副主任 王建波:21世纪是以算力为决胜,超算中心的建设发展填补了我们整个成都乃至西部的空白,为城市提供了一个“数据大脑”。

在“数据大脑的”辅助下,公园城市朝着绿色、宜居、安全、共享的美好愿景良性生长。成都,在新发展理念的引领下,以智慧化的运行体系托举着每一个平凡的日常,落地着人们关于未来的种种美好想象。

此前报道:

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号