成都各站点创今年以来最高气温 未来三天蓉城最高气温超30℃

阳光持续发力,热力十足。今日(17日),看度新闻记者从四川省气象局获悉,盆地大部气温创今年以来新高,其中成都各站点也创下今年以来最高气温,15时,成都全市大部地区气温在30℃以上。明天气温仍然较高,市民朋友注意防暑防晒。

成都气象台预计,未来三天成都天气以多云为主,但分散阵雨或雷雨会前来“客串演出”,18日雨水将携4-6级偏北风登场,东部局地更有7级或以上。同时,在气温方面保持“稳定输出”,三日最高气温依次为31℃→33℃→32℃,阳光紫外线依旧“在线营业”。市民需注意防范降雨和大风带来的影响,同时也要注意防晒。

同时,未来三天盆地大部以多云间晴天气为主,午后到晚上部分地方有阵雨或雷雨,18日白天到晚上有3~5级偏北风,局部可达6级及以上。川西高原和攀西地区西部大部时段多云到晴,午后到傍晚风力较大,森林火险气象风险等级较高,需加强火源管理和森林防火工作。

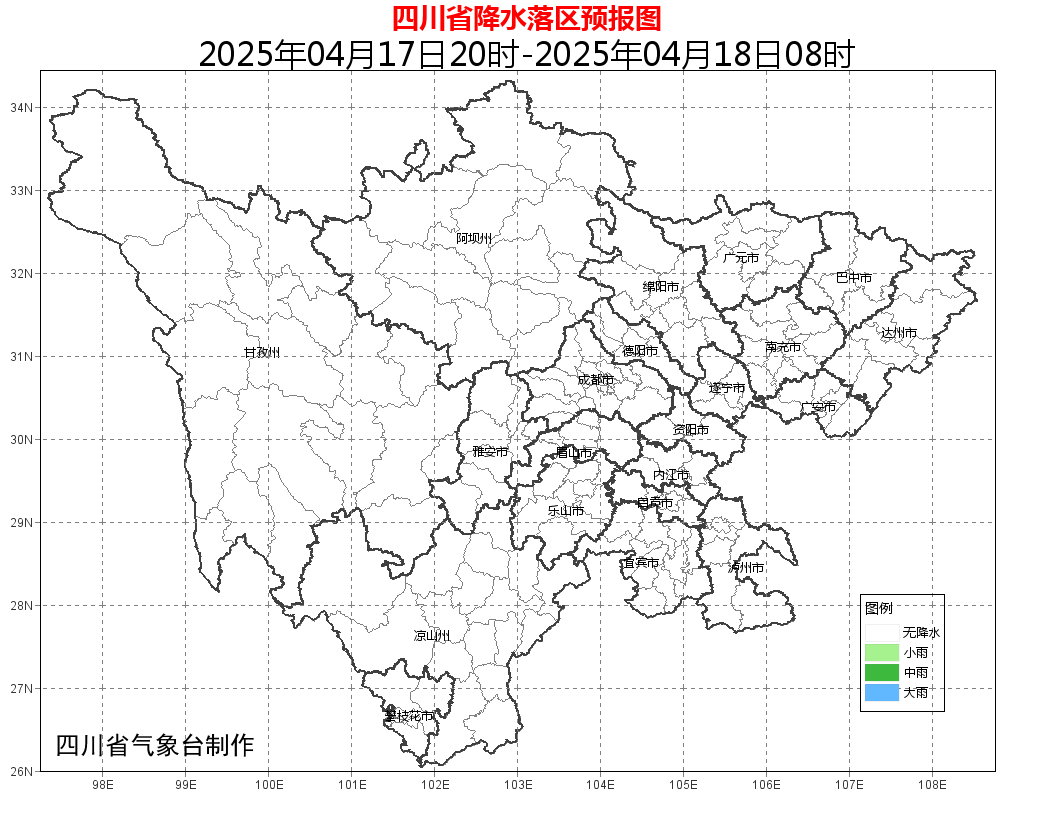

预计,今天晚上我省以晴到多云气为主。明天白天,盆地大部多云,其中午后到傍晚北部有3~5级偏北风,局部可达6级及以上,西部沿山多云间阴有分散阵雨或雷雨。阿坝州东部和凉山州东北部多云间阴有分散阵雨,川西高原和攀西地区其余地方多云间晴。24小时内,盆地最低气温:南部19~21℃,其余地方17~19℃;最高气温:西部30~32℃,其余地方32~34℃。

高温天气来袭,防暑降温关乎生命安全!关于中暑,这份知识贴请一定了解,千万别小看中暑。

中暑是指人体在高温、高湿度、不透风环境下,由于水和电解质丢失过多、散热功能障碍,导致机体核心温度过高,引起的以中枢神经系统和心血管功能障碍为主要表现的热损伤性疾病。

中暑是一种威胁生命的急症,可因中枢神经系统和循环功能障碍导致永久性脑损害或肾衰竭,甚至死亡。老年人、孕产妇、孩子、患有慢性病或过分疲劳的人,更容易发生。

中暑有哪些典型症状?

先兆中暑。在高温环境工作或生活一定时间后,出现口渴、乏力、多汗、头晕、目眩、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中,体温尚低于 38℃,则属于先兆中暑阶段。

轻度中暑。先兆中暑未能及时干预则会进展为轻度中暑阶段。此阶段体温会升高超过 38℃,皮肤感到灼热,出现早期循环功能紊乱,如面色苍白、四肢湿冷、血压下降、心率增快等。

重度中暑。出现高热、痉挛、惊厥、休克、昏迷等症状。重症中暑按表现不同可分为3种类型:

热痉挛:多见于青壮年,常发生于高温环境下强体力作业或运动时。意识清楚,体温一般正常,处理不及时可进展为热射病。出汗后水和盐分大量丢失,补盐不足造成低钠,表现为躯干和四肢肌肉间歇性痉挛,尤以腓肠肌痉挛为特征,也可出现肠痉挛性剧痛,一般持续 3 分钟可缓解。

热衰竭:常发生于老年人、儿童和慢性疾病患者,可发展为热射病。症状包括高热、失水过多导致血容量不足。表现为头晕、眩晕、头痛、恶心、呕吐、面色苍白、皮肤湿冷、大汗淋漓、呼吸增快、脉搏细数、心律失常、晕厥、肌痉挛、血压下降甚至休克。

热射病:热射病是中暑最严重的类型。在高温、高湿或强烈的太阳照射环境中作业或运动数小时(劳力性);或老年、体弱、有慢性疾病患者在高温和通风不良环境中维持数日(非劳力性),就会出现机体热应激机制失代偿,使中心体温骤升,导致中枢神经系统和循环功能障碍,出现热射病。

热射病还会出现高热、无汗、呼叫不应,体温高达 40~42℃ 甚至更高的情况,可能会出现昏迷、抽搐、呼吸急促、心动过速、瞳孔缩小、脑膜刺激征阳性等表现,严重者出现休克、心力衰竭、脑水肿、呼吸衰竭、急性肾衰竭、急性肝衰竭等多器官功能衰竭。

一旦中暑,如何急救?

先兆和轻症中暑。一经发现,立即转移到阴凉、通风环境,去除衣物,口服淡盐水或含盐电解质饮料,用湿毛巾擦拭全身降温后即可恢复。对于不能配合饮水、意识不佳者送医,可入院静脉补液。

热痉挛。按照以上的先兆和轻度中暑救治方法初步处理后及时送医,补充足量糖盐水,缓慢拉伸、按摩揉捏痉挛肌肉,起到放松肌肉作用,并可应用解痉止痛药物。

热衰竭。使中暑者平卧,抬高下肢,并按照以上的先兆和轻度中暑救治方法初步处理后及时送医。及时快速降温、补糖盐水,恢复血容量,谨防低血压,保证重要脏器血供。

热射病。现场急救处理后及时送医,给予吸氧、降温。降温速度与预后密切相关。体温越高、持续时间越长,组织损害越严重,预后也越差。应在 1 小时内降至 39℃ 以下。可采用冰帽、冰毯,冰袋放置大动脉处(颈动脉、腋动脉、股动脉、腘动脉等)帮助降温。

高温天气如何做好防暑降温工作?这份防暑指南请收好!

资料综合:四川气象、成都气象、应急管理部、光明网

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号