从央视镜头火到出圈:彭州宋代瓜形金盏,凭什么让网友想“穿越碰杯”?

近日,央视《文博日历》将镜头对准了四川彭州的一只“金瓜”——1993年出土的宋代瓜形金盏。这对纯金酒杯形如饱满瓜果,瓜棱间的鱼子纹细如星点,瓜柄的藤蔓纹路宛然如生,竟让见惯国宝的网友直呼“穿越回大宋想碰杯”。

很少有人知道,这对金盏只是冰山一角,其出自的彭州西大街窖藏,351件金银器中竟有115件国家一级文物,被学界奉为“天下金银第一窖”。这些沉默的器物,正悄悄诉说着八百年前的风华与劫难。

一锤一錾:金瓜里的大宋美学密码

在彭州市博物馆的展柜中,这对瓜形金盏虽历经八百年尘封,依旧泛着温润的金光。它们并非规整的几何造型,而是模仿刚从藤蔓摘下的五棱瓜果,方唇直口,斜腹圜底,连瓜蒂处的五片叶子都叶脉分明,仿佛还带着晨露。

最令人惊叹的是宋代工匠的巧思与技艺。整器以纯金通过“锤擛”工艺打造而成——工匠需反复锤击金块,使其延展成薄如蝉翼的金片,再慢慢塑形出瓜果的弧度。瓜棱内侧用细小的凿子凿出鱼子纹,层层叠叠构成卷草纹样,放大镜下每一粒“鱼子”都均匀饱满。瓜脐外鼓处,錾刻的双卷叶花纹旁藏着一个“齐”字铭文,或许是主人的标记,也为器物添了几分人间烟火气。

这对金盏的设计藏着宋人最朴素的祝福。其灵感源自《诗经》“绵绵瓜瓞”,“瓜瓞”即大小瓜果连绵不绝,象征家族人丁兴旺。而卷草纹、鱼子纹等装饰,在宋代器物中常与“吉祥多子”的寓意相连,将美好期盼融进日常酒具,恰是宋人“雅俗共赏”生活观的写照。

石板之下:351件文物的千年悬念

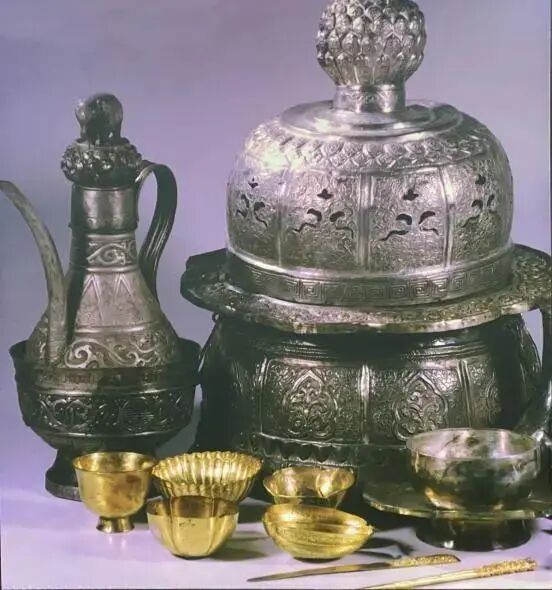

1993年深秋,彭州西大街的建筑工地打破了古城的宁静。施工人员在两米深的地基中发现一块规整的红砂石板,撬开后,青砖砌成的窖坑内竟堆满了金银器物,敲击声清脆悦耳。经考古清理,这批文物共计351件,包括27件金器与316件银器,从酒盏、茶托到执壶、熏炉,涵盖了宋人生活的方方面面。

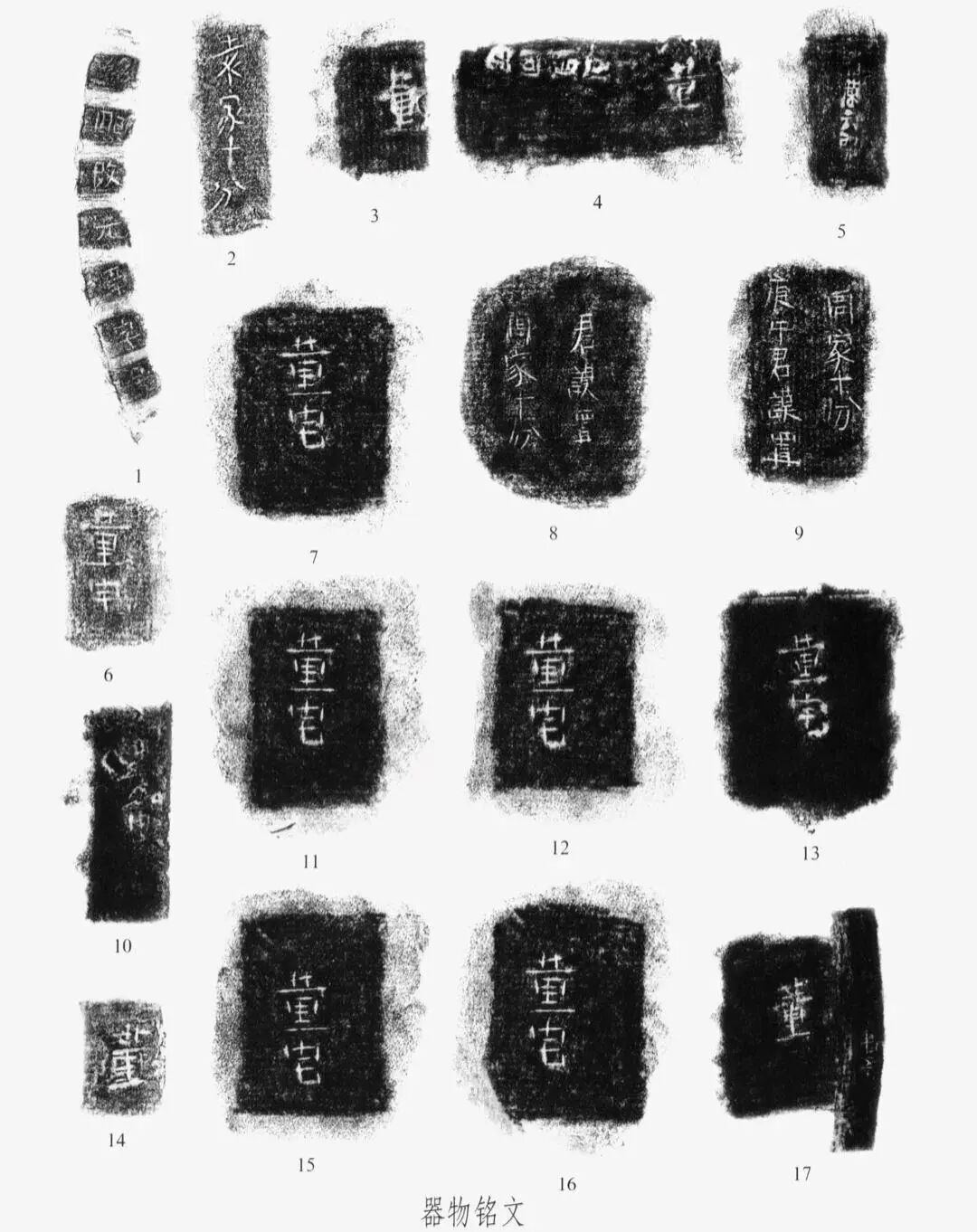

铭文是解开窖藏秘密的钥匙。250余件器物上刻着“董”“董宅”“陇西郡董宅”等字样,专家推测主人是南宋时期的董姓大户。而“陇西郡”铭文指向今甘肃天水一带,或许这个家族是为躲避战乱,从西北迁徙至彭州的望族。几件器物上的“绍熙”年号,则将时间线索指向1190年后——那正是蒙古铁骑南下攻蜀的乱世。

北京大学齐东方教授的解读道出了窖藏的真相:“宋代四川多地都有类似窖藏,皆因战乱而起。”据《寻蜀记》记载,听闻蒙古军队逼近,蜀地百姓纷纷将贵重家当深埋地下。董家或许以为战乱过后尚能取回,却未料这一埋便是八百年,只留下满窖金银诉说他们仓皇撤离的背影。

小成都往事:金银器里的宋代繁华

能拥有如此规模的金银藏品,彭州在宋代绝非普通城镇。诗人汪元量曾写下“彭州昔号小成都,城市繁华锦不如”,印证了这里当年的盛景。作为西南交通要道,彭州的手工业与商贸空前发达,正是金银器盛行的沃土。

这批窖藏生动还原了宋人的生活图景。90多个银茶托见证了“点茶”风尚的流行,莲盖银执壶的双层莲花盖设计精巧,菊花金碗以器为花、至简至美,而葵形银盏的“花中花”鎏金纹饰,恰是蜀葵盛开的模样。齐东方教授指出,与汉唐金银器多为皇室专属不同,宋代金银器已走入民间,这些酒具、茶具、首饰,正是商品经济繁荣的直接证据。

器物工艺更藏着时代密码。从锤擛、錾刻到焊接、鎏金,十余种工艺在窖藏中齐聚。一件银熏炉采用立体浮雕与镂雕技法,纹样繁复却不失灵动;而部分器物上的商周云雷纹,则透露着宋人复古的审美潮流。这些细节共同拼凑出“大宋风华”的真实样貌:既有对自然的热爱,也有对技艺的苛求。

今日回响:博物馆里的时光对话

如今,这批金银器静静陈列在彭州市博物馆的展厅中。这座低调的区县博物馆虽展陈朴素,却坐拥139件国家一级文物,位居全国同级博物馆之首,其藏品常被四川博物院、成都博物馆借展“撑场面”。当游客俯身观察瓜形金盏的纹路时,仿佛能与宋代工匠隔空对话。

央视对金盏的关注,恰是这些文物“活起来”的缩影。它们不再是尘封的古董,而是触摸历史的媒介:从金瓜的纹路里,我们读懂宋人的审美;从窖藏的成因中,我们看见时代的动荡;从器物的普及中,我们窥见社会的变迁。

八百年前,董家人埋入金银时或许满是不舍;八百年后,这些器物成为了文明的坐标。正如那对瓜形金盏所象征的“绵绵瓜瓞”,真正延续千年的,从来不是金银的光泽,而是器物背后的匠心与文明的韧性。若你路过彭州,不妨去博物馆走走,听听这些金银器的千年絮语。

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号