深耕农耕育新苗,崇州市学府小学协同研思明方向

金秋时节,研思共济。为扎实推进课题研究落地,明晰研究路径与核心方向,优化研究设计的科学性与实践性,10月23日,崇州市学府小学成都市教育科学规划课题《协同育人视域下小学农耕文化育人体系的构建和实践研究》开题论证会在崇庆中学图书馆二楼圆满举行。课题主研人员肖刚、刘万军、陈玥洁、李燕、王鑫兰全程参与,共同为课题研究启新程。

开题陈述亮思路,锚定方向谋实研

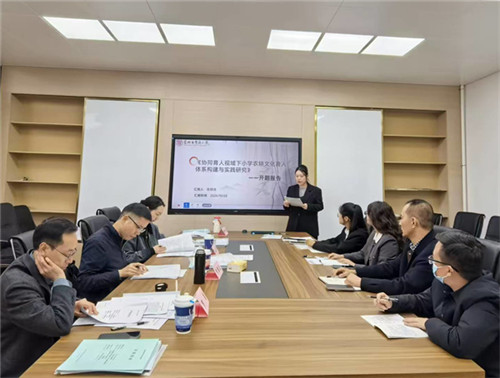

开题论证会上,课题主研人员陈玥洁老师代表课题组作开题报告。陈玥洁围绕课题的研究背景、理论依据、核心概念界定、研究目标与内容、研究方法与步骤、预期成果等核心板块,结合崇州市小学教育实际与农耕文化传承需求,进行了全面且细致的汇报。汇报既立足区域教育实践经验,又融入前期调研的一手数据,清晰剖析了当前小学农耕文化育人中存在的协同性不足、体系化缺失等问题,充分彰显了课题研究的现实价值与创新路径,为后续研究的有序推进奠定了坚实基础。

专家把脉明方向,精准指导促深耕

本次论证会特邀三位教育领域专家莅临指导,为课题研究“校准航向、夯实骨架”。成都市武侯区教育科学发展研究院发展所副所长、高级教师罗肖,聚焦课题标题的精准性展开指导。罗肖指出,当前课题名称中要素涵盖较广,需进一步提炼核心重点,厘清“协同育人”“农耕文化”“育人体系”三者间的逻辑关系,通过优化标题让研究方向更聚焦、核心目标更明确。《四川教育》主编、高级教师李益众,则针对核心概念界定与预期成果提出建议。李益众强调,课题中“协同育人”“农耕文化育人体系”等核心概念的界定存在界限模糊、内涵交叉的问题,需进一步细化区分;同时建议结合实践场景,将城区与农村小学的农耕文化育人需求差异纳入研究范畴,避免研究内容泛化,且预期成果目标需贴合实际,不宜设定过高,确保研究成果的可落地性。四川师范大学基础教育研究院研究员、教育学博士、副教授王亚军,重点关注研究的一致性与理论价值。王亚军提出,课题的研究思路与研究内容需进一步强化逻辑关联,确保路径与内容高度契合;研究目标除了“建构小学农耕文化育人体系”这一实践层面成果外,还需明确理论层面的产出;并建议将研究重点落在“五育融合的农耕文化课程体系构建”上,让研究更具针对性与教育价值。

笃行表态聚合力,同心致远期硕果

在认真聆听专家的精准指导后,课题组老师首先对三位专家的倾心点拨与专业引领表示衷心感谢,并承诺课题组将第一时间梳理、消化专家意见,逐项对照修改完善开题报告,进一步优化研究方案,确保研究设计更科学、更严谨。全体主研人员将以“求真务实、深耕细研”的态度,严格按照研究计划推进每一个环节,凝聚团队合力攻克研究难点,力争如期取得高质量研究成果,为崇州市小学农耕文化传承与协同育人实践贡献教育智慧,助力区域小学教育高质量发展。(黄小林 王鑫兰 郑宵怡)

川公网安备 51019002008035号

川公网安备 51019002008035号